いま、子どもたちの為に大人ができること。

今日は理学療法士の伊藤彰浩ちゃんが公園で『スポトレ』

月曜日は理学療法士の寺戸礼二郎が公園で『モルック』

木曜日はみんなで『まちかど食堂』でした。

来週は拡大して月・水・金で『まちかど食堂』やります。

こども無料、大人500円です。

子どもは僕らの未来。

コロナが広がる様な3要素をできる限り避けながら

地域みんなで出来ることを考えて行動していきたい。

失敗を恐れて動かないのではなく、より良い方法や

失敗したらすぐに対応方法を変える。

そんな大人の姿をみせるのも大切な教育だと思う。

恐れて動かないことこそ最大のリスクだと捉えて

まず、やってみる。

✳︎ご寄付やお手伝いしてくださる仲間大歓迎です。

モルック3.13

3月のスポトレ&モルック

3月13日、子どもたちとモルックをやってきました!

たくさんの子どもたちに参加していただき、

集まった子どもたちのパワーに終始圧倒されっぱなしでした!

また、地域の子どもたちに混ざって、大庭の担々麺「Tan Tan noodle 楽」の店長の渡邊さん、

お子さん、従業員さんも「モルック」を体験しに来ていただけました。

地域の輪、地域のつながりの場として、今後ワクワクする気持ちになりました。

『思い』

学校が休校となり、毎日お家の中にいるだけの生活や

友達と会えない…一緒に遊べない…

いろんな声を頂いて、地域の中で何かサポートできることはないかと…

今回、地域の活動「スポトレ」に合わせて、

自分の趣味であった「モルック」で楽しんでもらえたら

みんなとの交流・集まる場所で笑顔になってもらえたら

いろいろな思いで、開催することになりました。

これを機会に地域のお兄さん、モルックお兄さんと認識してもらえたら

すこしは、地域のお役に立つことができたのかなと思います。

また今回、多くの子どもたちに伝えながら、そしてモルックをやりながらと

初めてのことばかりで、大変でしたが、自分自身の大きな学びになりました。

別れ際の挨拶は、

モルックに来てくれてありがとう!お家に帰ったら手洗い・うがいだよ!

次回、3月16日月曜日も14時30分ごろからモルックやりまーす!

スポトレ&モルック

理学療法士×スポーツ

子供たちの集まる場をサポートします!

3月は「スポトレ」に加えて、新しく「モルック」を開催します。

普段は、ぐるんとびー訪問看護ステーションで

理学療法士として活躍するスタッフが、より地域の活動へ!

「スポトレ」は 伊藤彰浩 「モルック」は 寺戸礼二郎 が担当いたします。

モルックを知らない方へ

「モルック」はフィンランド発祥のスポーツ。

子供から大人まで、いろいろな方が楽しめるスポーツです!

https://molkky.jp/molkky/

ぐるんとびーケアプランセンターのご紹介

最近4月開所の看護小規模多機能についての話題がこちらのブログでも多くupされています。

こちらのブログでは初登場のケアプランセンターについてご紹介させて頂きます。

2019年11月よりぐるんとびーケアプランセンターが開所しております。

管理者である小林はご利用者様、ご家族の想いに寄り添いながら

一歩後ろからそっとサポート、

同じケアマネージャーとして多くの気づきと学びを与えてくれます。

芯があり、しなやかさと溢れんばかりの愛情を持ち合わせている彼女、

座右の銘は『無理は禁物』。

そんな彼女がぐるんとびーの一員に入ってくれたことを

代表始めスタッフ一同心強く感じております。

また一人、また一人と想いを持った仲間が増えていくこともうれしい限りです。

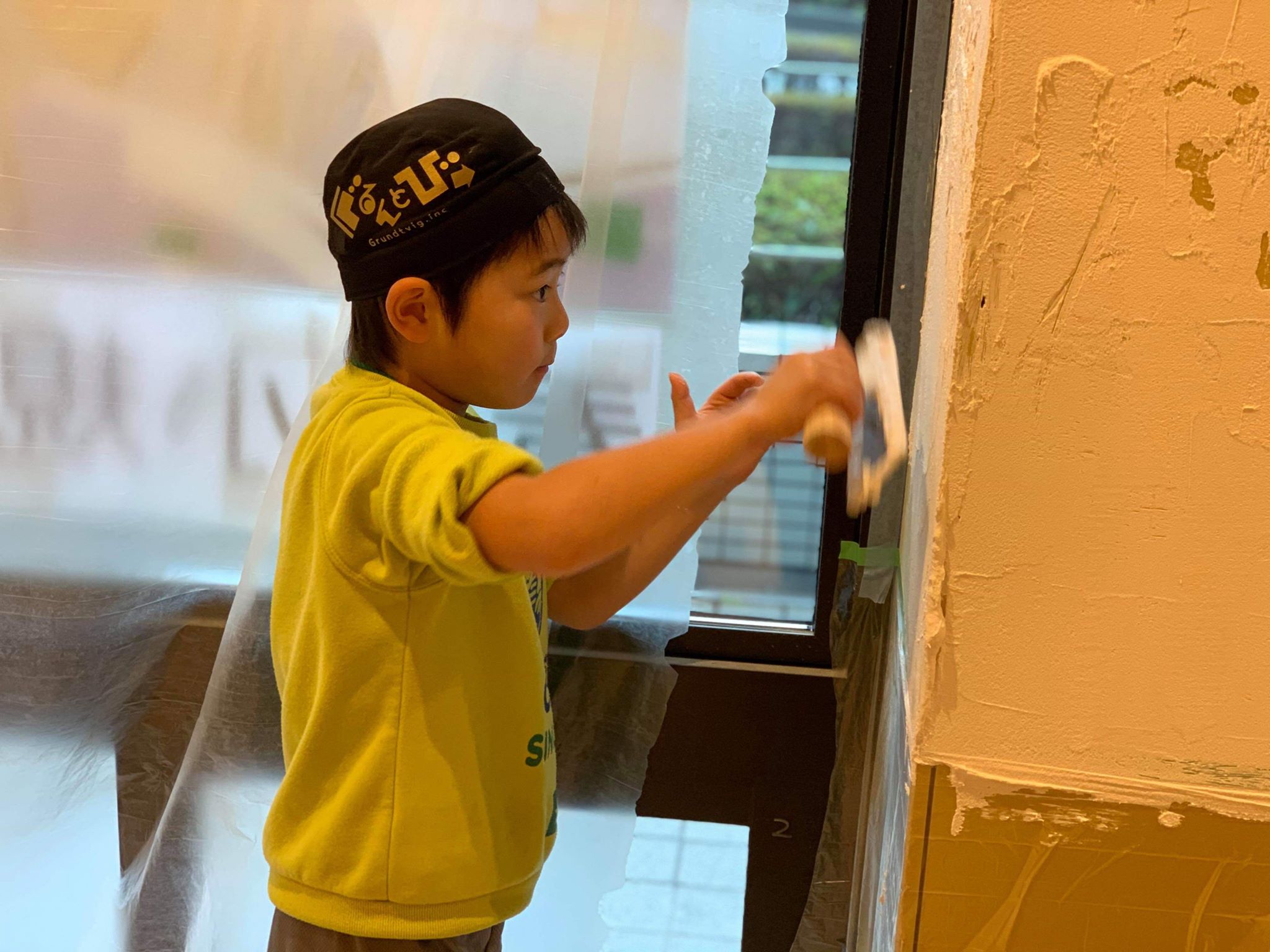

着々と

皆さんの力を借りて着々と準備が進んでおります!

先週は檜の床材が張られていました。

まっすぐながーく上に伸びる檜。

夢に向かってますぐ進む力や成長するパワーをくれるそうです!

そんな想いを込めて檜を選びました。

看護小規模多機能居宅介護ぐるんとびー2020年4月1日openします!

看護小規模多機能居宅介護は住み慣れた自宅、地域に居ながら「通い」「泊り」「訪問介護」「訪問看護」が一体に受けられる」サービスです。ぐるんとびーの看護小規模多機能は地域の方が利用できるコミュニティスペースも併設予定です。看護小規模多機能を利用される方が社会の中で孤立しないよう、多世代の方と自然に交流できる仕掛けを作っていきたいと考えています!

テーマは「地域の中にもうひとつのかぞくをつくる」地域や家族のつながりが希薄化している今こそ、地域の中に家族のような存在をつくることで集まるみんなが上向きに生きられる仕掛けづくりにチャレンジしていきたいと思っています!

ぐるんとびー訪問看護ステーションのご紹介

今年度スタッフが8名増えほぼ倍の15名になりました。リハビリ8名、看護7名。日中は訪問で全員揃うことはないですが朝の朝礼や忘年会等みんなでコミュニケーションを取りながら和気あいあいとやっています。訪問リハビリは利用者さんのやりたいこうなりたいを少しでも実現できるように。

訪問看護は住み慣れた自宅で過ごしたいというご本人やご家族の想いにより添えるように。日々スタッフで相談しながら訪問させて頂いています。よろしくおねがいします!

ぐるんとびースタッフセミナー第1回

ぐるんとびースタッフセミナー

第1回『地域にもう一つの家族をつくる看護・介護』

・ぐるんとびー訪問看護ステーション

・小規模多機能ぐるんとびー駒寄

・看護小規模多機能ぐるんとびー駒寄

それぞれが、それぞれの形の思いや活動を紹介。

ご参加してくださったみなさま、

ありがとうございました。

まこっさん、飛び入り司会、スペシャルサンクスでした!

第2回は2月頭にやりまーす。

この時代、この場所で

みんな【この時代、この場所で】共に生きている。

今回でぐるんとびー第一章(創業期)的な

ぐるんとびー主体で踏ん張る時期は終わりだと感じた新年会。

今回はぐるんとびーのスタッフのみだったけど

総勢100名近くがパークサイド駒寄集会所に集まった。

ぐるんとびーは『地域を一つの大きな家族に』を掲げいる。

『事業をつかって地域のつながりを最大化する』

地域住民の活動体であり今は介護保険を主に使ってるが

シャルマンコーポで看護小規模多機能が開始すると

住民とスタッフの関係性がもっともっとグラデーションとなり

そして、事業も介護保険の枠を超えていくと

参加者は地域の仲間や自治会の方々までになり、それは

もはや、地域のお祭りや防災イベントになるんだと思う。

✳︎NPO化しながら地域の中に内包されていくイメージ

こんな親たちの背中を見て育つ子どもたちが、地域の子どもが、

その子どもたちのネットワークが、どうなっていき、

どんな成長をしていくのか、過剰な期待はしないけど

本当に楽しみだ〜。

子どもが大庭でNPO立ち上げたり、起業したりするのを

応援できる地域社会をつくっていきたい。

準備してくれた仲間に心から感謝。ありがとう!

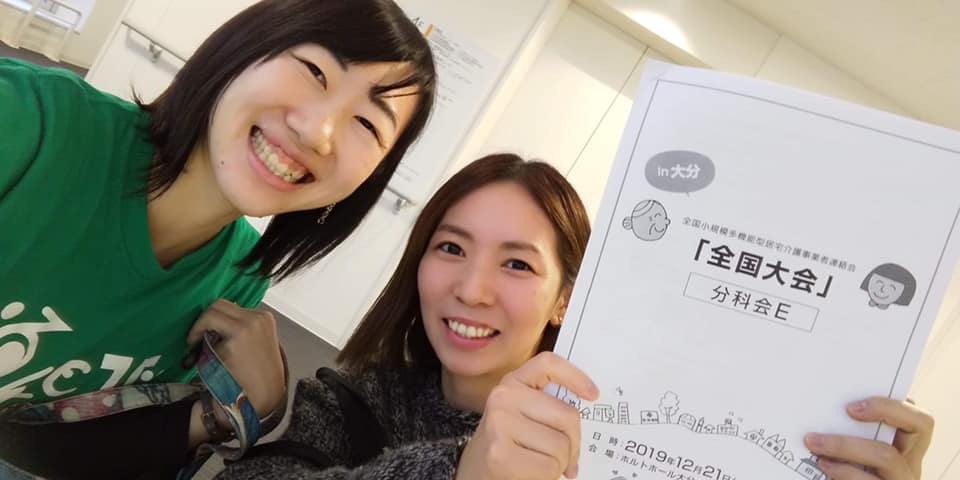

全国小規模多機能型 居宅介護事業者連絡会 全国大会@大分

12月21日、22日 全国小規模多機能型 居宅介護事業者連絡会 全国大会@大分 に参加させていただきました。

分科会にて実践発表させていただき、恐縮ながら、''アンコール実践発表''の3報告に選ばれて、メイン会場でも発表いたしました!

ぐるんとびーでの活動、事例のほんの一部ですが、多くの方に知っていただくことができて嬉しいです。

事例をまとめるに当たって、本当にたくさんの人の支えがあって、ぐるんとびーの活動があると感じました。

発表前後にもたくさんの方にお声掛けいただき、本当にありがとうございました!

「ぐるんとびーよかったよ!」「ぐるんとびーに投票したよー!」などなど。皆さんからあたたかいお言葉を沢山いただきました。

そして、何よりママともう一度ステージに立てたことが嬉しかったです。(発表聞いてくださった方しかわからないかもですが💦)

小規模多機能型居宅介護の可能性を改めて感じ、学びの深まった2日間でした。

世界に一つだけの「ユミニチュード」

代表・菅原健介を筆頭に、ぐるんとびーを統括するケアマネ兼看護師の石川、管理者の神谷、事務方兼時折夜勤担当富樫…と数を挙げればキリがない‘お節介’な人が粒ぞろい・勢ぞろいのぐるんとびーにあってしても、石川が「お節介アワードNo.1」と呼ぶのが大内由美である。

主に小規模多機能をホームヘルパーとして支える大内には、ご利用者さんの中にも根強いファンが多い。

「大内さんと一緒ならば」と3年は居座っていたかと思われる石からですら重い腰を上げさせ、外に連れ出してしまうし、他のどの事業所でも他のどのホームヘルパーでもお手上げ状態だった人でも笑顔にしてしまう。

「秘訣は?」と聞くと、「芋」とか答えてくるのであるが、その真意を紐解けば、浮かび上がってきたのは、家族から危ないからと、包丁はおろか掃除機すら取り上げられていた一人の女性。

本人の「やれる」と実際の「やれていない」のギャップにパニックを起こし、家族も含め、「何に困っているかわからなくて困っている」錯乱状態の中、その女性の懐に入り込むことに唯一成功したのが大内だった。

その混沌の真っ最中にも、大内(と石川)には、既にエプロンを付けた女性が台所に立つ姿が見えていたと言う。

「次のワクワクが見えてる。その先が見えると楽しくて仕方がない」という大内に、「どのエプロンが似合うかなって、一緒に妄想して、本当に探してたもんね」と石川。

というわけで、大内は、一緒に料理をすることに成功、ちょっと気が乗らない時にでも一緒に台所に立って芋が蒸かせるようにと、バッグの中には「芋」というわけである。

ちなみに、ぐるんとびーの近所にある東急ストアのドトールでお茶をするご利用者さんと大内を見かけたご近所さんから、「あれは嫁か?娘か?いや、あのやさしさは息子の嫁だろう」というささやき声が聞こえてきたこともあったというが、正解は、「ぐるんとびーのスタッフ(ホームヘルパー)」でした~!

介護の「か」の字も知らなかった大内がぐるんとびーに入社するきっかけとなったのは、求人のチラシ。

「子連れOK」の文言に釣られて、面談にも子連れで参上、面談中に菅原家の子どもたちとすっかり仲良しになった息子の帰り道の言葉は、「ここで働けたらいいね、ママ」。

今となってはぐるんとびーになくてはならない唯一無二の人であるが、「変化に気付くセンサー感度100%。向こう側にいっちゃってる」と石川が絶賛する大内のユマニチュードならぬユミニチュード。

一体どんなバックグラウンドがあると大内のような人が出来上がり、ユミニチュードが生まれるのだろうと素朴な疑問を投げかけると、横からすかさず石川が答えてくれた。

「千葉のヤンキー!」ヤンキー時代の黒歴史には触れずにおく。

が、ユミニチュードの確立には、必要不可欠なものであったことは記しておきたい。どんな状況でもどうにかしてしまうユミニチュードの創始者は言う。「仕事ですから。」

ケアの一つの方法論として近年注目を浴びるユマニチュード。

ユマニチュードはもちろん素晴らしいものだけれど、ユマニチュードと違って、ユミニチュードは大内由美以外の人には真似できない、世界で一つだけのものだ。でも本当は、きっと、ユマニチュードだって同じだろう。

その方法論の先に、それぞれたった一つの、その人にしかできないケアがある。だからこそ、ケアの世界は、どこまでも奥深く、面白い。

(文責:医療福祉ライター 今村美都)

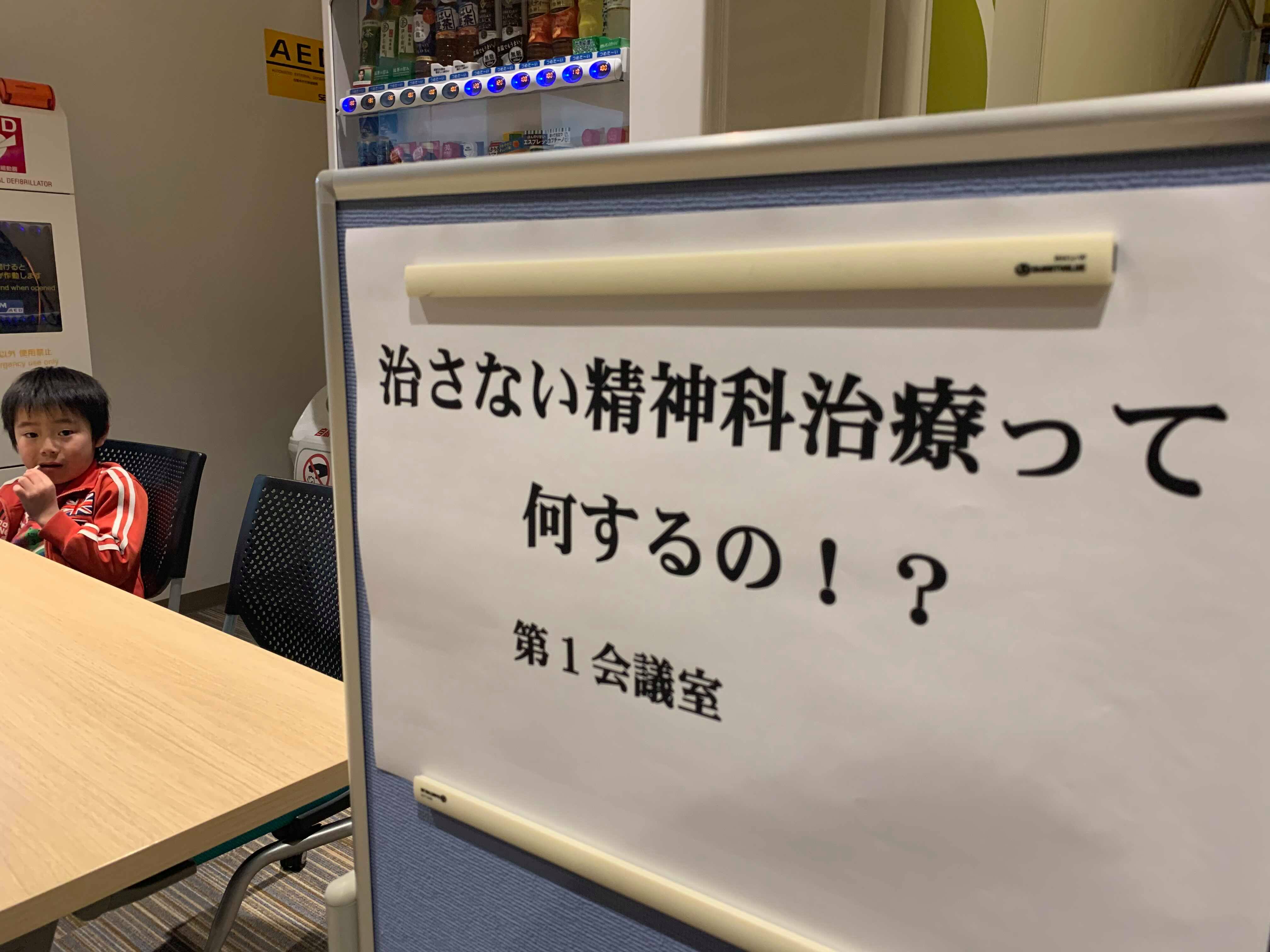

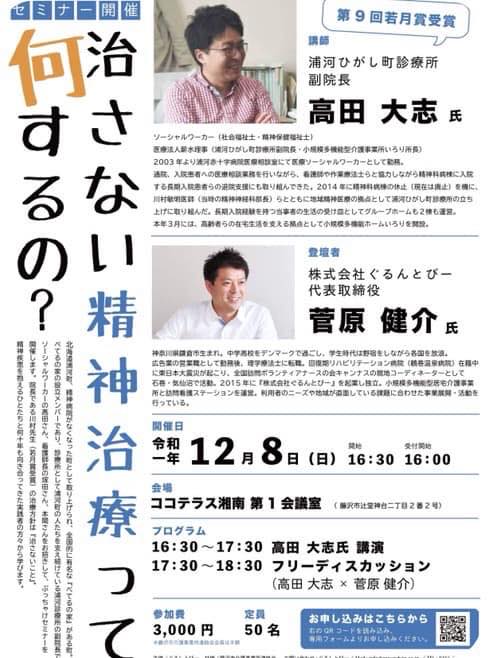

「治さない精神治療って何するの? ~浦河ひがし町診療所の取り組みから~」

北海道浦河町と言えば、社会福祉分野では言わずと知れた、当事者研究の発端であり、精神疾患などを抱えた人の活動拠点である『べてるの家』。

そんな『べてるの家』の設立メンバーであり、『浦河ひがし町診療所』を運営しながら浦河町の人たちを支え続ける院長の川村敏明先生のモットーは「治さないこと」。

2019年12月8日に開催された、ぐるんとびー主催イベントでは、医療法人薪水が運営する浦河ひがし町診療所の副院長であり、小規模多機能型居宅介護事業所いろりの所長であり、ソーシャルワーカーである高田大志さんを始め、看護師長・塚田千鶴さん、本間恵子さんが登壇し(塚田さん、本間さんのお2人はぐるんとびーを見学にきた‘だけ’のつもりだったところを飛び入り登壇。これもまたぐるんとびー流)、「治さない」精神治療について、思いの丈を語っていただきました。

精神科病棟を廃止、地域へ

2014年、浦河赤十字病院(日赤)による精神科病棟の廃止には相当な覚悟が必要だっただろうことは想像に難くない。しかしながら、ソーシャルワーカーの高田さんが、診療所の副院長で小規模の所長という役割を担っているということからだけでも、浦河町がいかに本気で精神疾患のある人たちを患者として病院に閉じ込めるのではなく、地域の中でともに生きていこうとしているかがわかろうというもの。

べてるの支援のおかげで空きベッドが増えていたことが大きな後押しとなったのは事実だが、過疎化により看護師不足、医師不足が進む中、一般科・救急医療の維持のため、廃止は不可避な選択でもあった。

「べてるの人と間違われますが、最近否定もしません」と元日赤のソーシャルワーカーだった高田さんは笑うが、病院の相談室を飛び出していく過程には様々なチャレンジが待っていた。たとえば、重度の患者だったYさん。退院支援の一環として、よかれと思ってべてるやデイケアを試みたが、続かない。

「そもそもすべての人がべてるに合うわけではないですよね。べてるの支援にも乗り切れず、長期入院してきた人たちはすぐに地域に出せない。」

重度の方の地域移行の場として、医療法人薪水ではグループホームも運営するが、元々はYさんの支援として、24時間対応共同住居からスタートし、1年後にグループホーム化した。

最初は居間に布団を敷いて、外泊体験するところから始まったが、服薬支援は仲間が交代で行うようになり、そのうち、仲間がべてるに行くので、一緒に自然とついて行くようになった。

世話人が交代で泊まり込み、1年間持ち出しだったというが、病棟閉鎖という逃れられない現実があったからこそ、ありとあらゆる手を使って人を支えるベースができ、べてるともまた異なる浦河ひがし町診療所流の支援へとつながった。

「家をお願いします」と言えば「ここどうですか?」、「お金が足りません」と言えばお金が出てくる。「言えば何でも揃えてくれる」と高田さんが大きな信頼を寄せる看護師長の塚田さんは言う。

「日赤の看護師として、急性期もやりながら人の命に関わって、それが看護師だと思いながらも、病気を看ていると、暮らしをみることができない。暮らしがみたいと、精神科に移動しました。患者さんに何かをしてあげるのが看護師の仕事と思っていましたが、病棟の廃止が決まり、外へ出て、感情の交流をしていると、同じ人として病気だけではない一面が見えてくる。

精神科の患者さんは、自分に正直で自分を大切にしている人たち。

患者と看護師という固定の関係性ではなく、人と人として、白衣を脱いで、外へ出て、一緒においしいものを食べて、楽しい時を共有する。病気でつながるのではなく、楽しいことでつながる。こうして多くの方が地域で暮らせるようになりましたが、もちろん全員ではありません。別の病院へ転院した方もいます。」

続いて、日赤からべてるを経て、現在は小規模多機能いろりで高齢者の介護に関わる本間さんは、「日赤で長期入院の方を看て、その後、べてるへ。病院では表情を失っている患者さんと同じ病名の人が、べてるでは、舞台で生き生きと働いていました。」

「べてるの利用者ということでちやほやされるし、べてるに通っていることは誇りでもある。幻覚妄想大会が近くなると、みんないつもに増して幻覚妄想を言い始める(笑)

「統合失調症、いいな」と羨望の眼差し」と言う高田さんだが、「そこに行きつかない人やマッチしない人を支えるということを私たちの仕事としてやっている。

精神病というより、若者と高齢者が困っている。そこに加えて、べてるからこぼれてくる人たちが困っている。べてるとの役割分担の中でやっています。」

高田さん、塚田さん、本間さんの3者に共通するのは、病院の中の閉鎖的な価値観の中で、「あれだけやってもダメだから、今回はダメでしょう」「無理でしょう」、「退院した後のことは知らない」と、退院後を考えずに支援してきたのでは?との思い。

精神病棟の廃止という課題があったこそ、地域を耕し、目の前にいる患者さんたちと地域の中で暮らすべく、奔走してきた人たちのリアルな語りは、病棟に隔離せずとも共に生きられるということを身を持って示してくれた。

後半は、特定非営利活動法人さんわーくかぐや事務局長の藤田靖正さん、ぐるんとびーの看板娘(小規模多機能スタッフ)のんちゃんこと高栖望さん、そして、ぐるんとびー代表菅原健介さんを軸に展開されたオープンダイアローグ!

藤田さん:小学校卒で中学はほとんど行かなかったけれど、仏像をつくること、つまりアートで命が救われた。この経験から、さんわーくかぐやではアートを大切にしています。

ある統合失調症のデイケアの利用者は、親も支援者もぼこぼこ。利用者が自身を落ち着かせるために始めたのが創作活動で、いまはアーティストとして存在している。どうやって暴力を落ち着かせるかではなく、アーティストとして歩み寄るようになったらデイケアにも通えるようになりました。アートで一気に花開く。問題ばかりに目を向けるのではなく、何を表現しているのだろう、どんなメッセージを発しているんだろう、そもそも存在がアートだよねと、そこから歩み寄っていくとまったくコミュニケーションが取れなかった人が心を開いてくれるようになる。

※特定非営利活動法人さんわーくかぐや

創作活動や生産活動を通じて、「障がいがあってもなくても、自分らしくありのままに、いつでも仲間と一緒に過ごせる場所」を提供する。2008年4月に開所した福祉活動を行うための団体。

高田さん:いつも日赤の看板と会話している患者さんがいましたが、本人も親も薬拒否。ベテラン看護師が、「あんなところで謝っていないで米に謝りなさい、米に声をかけなさい。」そこで、私たちが米作りをしている田んぼへ連れて行って、ある区画に声をかけてもらったら、お辞儀も見事で、一番実った。幻米として、精神科の病院の先生に3kg 1万円で売りました(笑)。子どもたちがやって来て、精神疾患のある大人の豊作の舞をぽかんと見てる。これぞ超共生ですよね。

(会場から)精神科の薬剤師:薬を飲ませていても病院にいる方は治らないんですね。治すことを前提に薬を処方するというよりは、ただ朝昼晩薬を飲ませるだけ。そこで、薬物療法だけでなく、オープンダイアローグへ興味を持ちました。急性期の患者さんを見ていると、コミュニケーションが取れない状態にありますが、オープンダイアローグは有効ですか?

高田さん:どこかでオープンダイアローグに参加しましたが、真面目で暗いという印象を受けました(笑)。浦河にはもともと対話の文化があり、入院時・中間・退院時カンファレンスに仲間も入っていました。笑いの要素、笑いの文化があり、とりわけ金欠ダイアローグは大爆笑です。薬は無理して飲ませません。本人が飲むものなので、飲ませるというのはない。なんならべてるで友だちをつくるお薬を出してもらう。

治す、より、ならすとかなれる。耕すことが大事だと考えています。患者さんを治している場合じゃない。だから、僕らは田んぼをやる。叫び続けるので、病院も警察もさじを投げた人がいますが、このように迷惑をかけ続ける人が必要です。私たちは病名を付けて分別してきましたが、こういう人が地域を耕し、耕し終わった後の地域力を高める。いまでも叫び続けていますよ。

藤田さん:自閉症で割り箸を詰める仕事を7年間やっていけれど、嫌になって家でも暴れるようになった女性がいました。始めは噛みついたり、柱に頭をぶつけたり、奇声をあげたりしていましたが、週1回のレスパイトでうちに通ううちに、「また割り箸を詰められるようになりました」と。でも彼女を割り箸作業に復帰させるために、僕らが関わったわけじゃない。

自閉症の人は同じことを繰り返すのが得意だから、割り箸を詰める仕事にというのは、彼女の特性を見ていないですよね。元気になったら社会復帰(割り箸作業に復帰)ではなく、構造自体を変える必要がある。何が幸福なのか、地域の生きる理念、哲学から変えていこうよ、と。学校からも「いつ教室に戻れるんですか?」とよく聞かれますが、教室に戻すためにカウンセリングしているわけじゃない。

高田さん:これに通じるお話かと思いますが、浦河ひがし町診療所では、「これ飲んだら治っちゃうかもしれないけど、大丈夫かい?」、つまり、治った時に自分の人生に向き合う準備はできているかい?つながりはあるかい?という問いかけをします。

のんちゃん:治るという価値観に関して言えば、学生時代に摂食障害になった時、初めは食べて体重が戻れば治る、食べたら治ると思っていました。でも、根本の不安は解決していない。食べないというのも不安を解消する方法で、食べるということと治るということはイコールじゃない。

だから、いま自分が何に困っているのかを話をしたほうがいい。高校の先生が毎週来て、「学校に戻ったら何が不安か」を聞いてくれた。クラスメートにカミングアウトして、何が不安かを伝えたら、治るというよりも自然と食べられる日が出てきた。こんな感じなら生きていてもいいかもと思えるようになってきた。

摂食障害は、治るというより、またいつ出るかわからないという不安は心のどこかにあるけれど、いつも誰かが関わってくれているということ、それが大事。

健介さん:誰かが困っている時にはみんなで考えて、環境をつくっていけたらいい。とはいえ、いろんな事業所がやせ我慢でやっている面もある。制度にない部分は、制度を変えていくと同時に、地域のつながりをつくっていく必要がある。

ぐるんとびー、月一回のミーティング!

ぐるんとびーの月一回のミーティング。

くるみさんのカレーライスをみんなで食べて開始。

全体共有の報告をしたあとは

グループに分かれて話し合い。

大庭地区のこどもの問題について

大内さん(湘南大庭地区こどもの家の委員)や

長野支援の話をしたり、なんの会議だと。

もはや、これが地域ケア会議じゃないかとすら感じるww

スタッフも気がつけば50人近くなってきており

今年度には70人、来年度には100人を超えてくると思う。

だからこそ徹底的に話し合う時間が必要だと感じる。

僕らの原点であり、大切にするのはこの温度感。