〜まちかど産後ケア〜【お知らせ】第3回ママトレ🧘♀️定員に達しましたので12/7現在、キャンセル待ち受付となっています※※※

⇨※※※定員に達しましたので、12/7日現在、キャンセル待ち受付となっています※※※

〜リフレッシュのためのストレッチ & 腹筋回復プログラム🏃♀️〜

ママトレ とは・・・

運動やヨガ・ストレッチを通して

①家事・育児に対応できる体力をつける🏃♀️

②ママのためのストレス発散・リフレッシュの場🍵(子連れでも運動出来る場所を作る)

③産後のからだのケアをする✨

この3つを目的として実施しています。

”地域のお母さんを笑顔にしたい🌸”

”孤独な育児をなくし、子育てを楽しむことができるように🕊”

そんな想いからママトレ を始めました。

ママトレは子連れ参加OKです!!

お子さんを預けて単身での参加も大歓迎です!

運動不足で何か運動したいけど、なかなか動くきっかけが作れない方、日々の育児と家事で疲れている、気分転換したい。とにかくスッキリしたい!などなど

大庭市民センターの和室でみんなでからだを動かしましょう♪

ご参加お待ちしています🎄🎅

※※※ご参加下さる皆様へお願い※※※

新型コロナウイルス対策のため、入室時のマスク着用・手指消毒・検温のご協力をお願いしています。お部屋は換気のため窓を開けさせていただくため、暖かい格好でお越し下さい※※※

⇨※※※定員に達しましたので、12/7日現在、キャンセル待ち受付となっています

【日時】2020/12/11(金)10:45〜11:45(※10:40〜受付可能です)

【場所】藤沢市大庭公民館 市民センター和室

【参加費】1000円

【持ち物】バスタオル、飲み物、動きやすい服装、防寒対策(上着など)

お子さん連れの場合:お気に入りのおもちゃなど🧸

【申込み】

https://forms.gle/KNGdnxDypNSyxR237

上記URLより仮予約フォームへ入力お願いします。

NPO法人ぐるんとびー 理学療法士 南 悠(みなみ はるか)

Woman’sLife support team所属

〜まちかど産後ケア 第2回ママトレ 活動報告〜

〜まちかど産後ケア 第2回ママトレ 活動報告〜

【ママトレ 第2回 開催しました🧘♀️✨】(※UP遅くなりました💦)

2020/10/17@藤沢市大庭市民センター

”地域のお母さんを笑顔にしたい🌸”

”孤独な育児をなくし、子育てを楽しむことができるように🕊”

そのためにはまず体力!!

そして心が安定していることが大切。

ママトレ とは・・・

運動やヨガを通して

①家事・育児に対応できる体力をつける🏃♀️

②ママのためのストレス発散・リフレッシュの場🍵

③産後のからだのケアをする✨

この3つをコンセプトとしています。

第1回・2回は

②ママ のリフレッシュ✨に主軸を置き開催してきました。次回よりこの3つのコンセプトをテーマ事に分け、開催していきたいと思います!

💡ママトレ を2回開催したことで見えてきたこと💡

・やっぱり運動のもたらす効果って凄い!!✨

・ママトレ の時間、ほんのわずかな時間だけれど、ママたちが自分のからだと心と向き合う時間を作ることは家に帰ってからのママの心の安定🕊と家事のパフォーマンス向上に影響あり😊!

ママトレ の活動をしていく中で自分のSNSの投稿をでシェアして下さったり、応援コメントをしてくれたり、毎回開催時に参加してくれるママがいたり、託児スタッフとして名乗り出てくれる人がいたり、、、チャレンジしたから見えてくること・気づけたことがたくさんありました⛰☀️!

・今後も皆さんのお力をお借りしながらまちかど産後ケア事業を勧めていこうと思います。

・少し先になりますが、既に湘南、鎌倉地域で産後ママのために活動されている理学療法士の先輩方をお招きし、来年1月末(予定)に藤沢市大庭地域での産後ママのためのBody Care教室の活動を開催予定です✨詳細はまたHPにアップさせていただきたいと思います!

【告知!】 10/15(木) 〜ママのためのストレッチ&ヨガ〜(ママトレ )開催します✨

【告知!】

〜ママのためのストレッチ&ヨガ〜(ママトレ )

ママトレ とは・・・

運動やヨガを通して

①家事・育児に対応できる体力をつける🏃♀️

②ママのためのストレス発散・リフレッシュの場🍵(子連れでも運動出来る場所を作る)

③産後のからだのケアをする✨

この3つを目的として実施しています。

”地域のお母さんを笑顔にしたい🌸”

”孤独な育児をなくし、子育てを楽しむことができるように🕊”

そんな想いからママトレ を始めました。

ママトレは子連れ参加OKです!!

お子さんを預けて単身での参加も大歓迎です!

運動不足で何か運動したいけど、なかなか動くきっかけが作れない方、日々の育児と家事で疲れている、気分転換したい。とにかくスッキリしたい!などなど

大庭市民センターの和室でみんなでストレッチ&ヨガしましょう♪

ご参加お待ちしています🌼

【日時】10/15(木)15:20〜16:20

【場所】藤沢市大庭公民館 市民センター和室

【参加費】1000円→キャンペーン中につき今なら500円!

【持ち物】タオル、飲み物、動きやすい服装

お子さん連れの場合:お気に入りのおもちゃなど

【申込み】

https://forms.gle/KNGdnxDypNSyxR237

上記URLより仮予約フォームへ入力お願いします。

NPO法人ぐるんとびー 理学療法士 南 悠(みなみ はるか)

Woman’sLife supprt team所属

「そもそも共生社会ってなあに?実践者が語る、地域共生社会のリアル」

気が付けば、早半年近くが経過しようとしていますが(汗)、昨年末ぐるんとびーに、佐賀で看護小規模多機能「むく」を運営する合同会社「MUKU」代表佐伯美智子氏、仙台で医・食・住の多世代交流複合型施設「アンダンチ」を運営する福井大輔氏、そして長崎の社会福祉法人ながよ光彩会業務執行理事/統括施設長であり、NPO法人Ubdobe 理事(CFO)も務める貞松徹氏という、錚々たるメンバーが遊びに来るよ!ということで、せっかくだったら語ってもらおうぜ、と急遽開催されることになったこのイベント。このノリこそがまさにぐるんとびーなわけですが(笑)、日本の介護業界最先端を行く豪華な顔ぶれに語っていただきました、「地域共生社会ってなあに?」。

目次:

- 仙台の多世代複合型施設「アンダンチ」の紹介

- 長崎の看護小規模多機能「むく」の紹介

- 座談会「共生社会ってなあに?」

※Ubdobe エンターテイメント×医療福祉で、業界の課題を解決してこ!みんなの社会参加を促してこ!と様々なイベントや企画をプロデュースする団体。

- 仙台の多世代複合型施設「アンダンチ」の紹介

2018年7月に開設以降、全国から注目を浴びるアンダンチは、東日本大震災後、震災の集団移転地域として指定される地区にある約1000坪の土地に建てられた、サービス付き高齢者向け住宅、看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護ステーション、障害者就労継続支援B型事業所、企業主導型保育所、レストランが入った複合施設。デイサービスは敢えて持たず、必要な人には外部のデイサービスに出てもらう一方、地域の人に日中空いている空間を貸し出しすることで、内から外へ、外から内へ、自然な交流が生まれる仕組みづくりを行う。ママサークルのイベントに赤ちゃん連れでやってくるママもいれば、駄菓子屋を目当てに集まってくる小学生もいる。世代を問わず、アンダンチが「居場所」となっているという。さらに、アンダンチ内で飼っているヤギは東北工業大学から譲り受けたものだが、ヤギを通じて学生たちと交流が生まれる中で、アンダンチを運営する株式会社未来企画に4月からの入社を決めた学生も出てきた。

- 長崎の看護小規模多機能「むく」の紹介

マイナスから始まってプラスに変えていく女、むくの佐伯さんは、スノーボードにはまってニュージーランドへ行き、対馬からオーストラリアを経て、現地で結婚・出産・離婚、カイトサーフィンにはまって、現在の唐津へ移り住み、作業療法士として病院や高齢者施設に勤務するも「私がやりたいのこれじゃなーい!」と3人目を妊娠中にむくの構想を思い立ち、3男が3か月の時、2017年4月に起業。って、もう佐伯さんの人生からして面白すぎる!

そんな佐伯さんが立ち上げたむくの3つの仕掛けは、

- 子連れ出勤大歓迎

- 子ども手当あり/子どもはご飯味噌汁食べ放題/保育園・ようちえん送迎自由

- 赤ちゃんボランティア(0~3歳)。

始めは子連れ出勤していたスタッフの子どももすぐに赤ちゃんでなくなることからスタート

- 駄菓子屋さん

実際問題、子連れ出勤を大きく謡っていても中には子どもたちの存在に眉をひそめるスタッフもいるというが、それでも介護現場に子どもがいたほうがいい理由として、佐伯さんは、①利用者に暮らしの場、役割を与える②事業所にざわざわ感、生活音が生じて、介護事業所らしくなくなる③通ってくる母と子にも社会的役割、居場所ができる、を挙げる。

その人の好きや生きがいにまでたどり着けるケアを目指すむく。最近は、複数の事業所と一緒に、スナックを借りて、「Kaigo Barよろよろ」も始めた。普段はお酒を飲む機会がなかなか得られないご利用者さんたちも、スタッフと一緒に、一事業所の枠を超えて、みんなでお酒を楽しんでいるとか。

多世代が自然に集う場、介護事業所らしくない生活音のある空間、利用者さんとお酒…とアンダンチやむくの取り組みを聞いていると、ぐるんとびーとの共通点が浮かび上がってくる。彼らがゴールとしているのはただ単に介護や看護ではなく、もちろん必要な人に必要な介護や看護を提供することは大前提として、暮らしの場であり生きがいだ。

③座談会「共生社会ってなあに?」

むく、アンダンチの紹介の後は、ぐるんとびーの社外取締役である川島勇我さんをファシリテーターに、貞松さん、健介さんも参戦し、「地域共生社会ってなんぞや?」についての座談会がスタート。

普段は某大手商社に勤めるデザイナーである勇我さん。「国にお金がなくなったから、地域で自分たちでなんとかしてと、国が無理やり‘地域共生社会’をつくろうとしているのではないか?」「介護職は土日返上、一般のサラリーマンよりも低い報酬で、‘地域共生社会づくり’までやろうとしているけれど、何でオレたちだけでやらなきゃいけないのとはならないの?」「一般住民は蛇口をひねると水が勝手に出るように、介護を当たり前に受けられると思っているふしがある。住民のマインドチェンジが必要では?」と、よくよく考えて…みなくても不思議な介護業界の「当たり前のように受け入れてしまっているけれどそれでいいの」案件にぐっさり切り込んでくるあたり、やはりぐるんとびーの社外取締役(笑)

これに対して、佐伯さんからは「そもそも(ただでさえお金なくなってる)介護保険で地域共生するお金はあるの?(=ないよね~)」の問題提起。

貞松さんからは、「マインドチェンジというよりは、大事なのは気付くこと。一人ひとりのマインドチェンジは既にできていて、一人ひとりは悩んでいるけれど、孤立化してつながれていないからコミュニティにならない」との指摘に、「つなぎ役が必要だけれど、それを介護職に丸投げ」「介護福祉にいい人が多いことに国が甘えている」の声も。

ここから「人に迷惑をかけちゃいけませんっていう日本の教育自体が間違っているよね」と議論は展開。「人に迷惑はかけ合いましょう」で、場の意見が一致するあたりもこの顔ぶれならでは、か。

最後に、各々が考える地域共生、どこまでやるかについて問われると、

「自分事と隣事まではしっかりやりたいけれど他人事はやらない。隣事の基準は俺に好意を持ってくれているかどうか」と貞松さん。「地域共生はそこらじゅうにある。気付けるかどうか。自然の豊かさ、人の豊かさ、身近な豊かさに気づくこと」とも。

むくの佐伯さんが「自分の身の丈に合った、自分に居心地のよい範囲。自分の人生を豊かにしておくことからスタート」と語れば、「賛否両論あっていい」とアンダンチの福井さん。

ぐるんとびー健介さんは、「地域共生なんて知らねぇよというお話。目指すのは地球共生」。ハイ、期待を裏切らず、健介節は常に健在。そう、ぐるんとびーが目指すのは、地域共生なんてぶっとばして、地球共生なのだ。

「地域共生っていうけど、そもそも地域って何だっけ?」というところで幕を閉じた本イベント。議論は第2弾に続く…はず。どうぞお楽しみに!

本日も『まちかど食堂』やります。

本日12ー13時で『まちかど食堂』もオープンしてます。

広島の野村陽一さんが送ってきてくれた『お好み焼き』

換気をしながら距離をとって食べまーす^_^

大人500円、こども無料です。

内覧会と合わせて遊びにいらしてください^_^

ぐるんとびーのあるUR団地から徒歩30秒です。

まちかど食堂について

まちかど食堂について

これまで4回程開催してきましたまちかど食堂ですが

感染者拡大、外出自粛要請等の状況もあり、中止も含め検討しました。

休校措置が取られて1ヶ月経とうとしています。

より一層緊張感も高まっている中で、少しだけ子ども達の緊張がほぐれる場面があっても良いと考えています。

開催回数を減らし、3/30月曜日と4/4土曜日に変更させてください。

その後の開催につきましては学校再開等の状況でまた検討していきます。

急遽変更することもあると思いますが、その時の状況に合わせて出来ることを考えていきたいと思ってますのでよろしくお願いします!

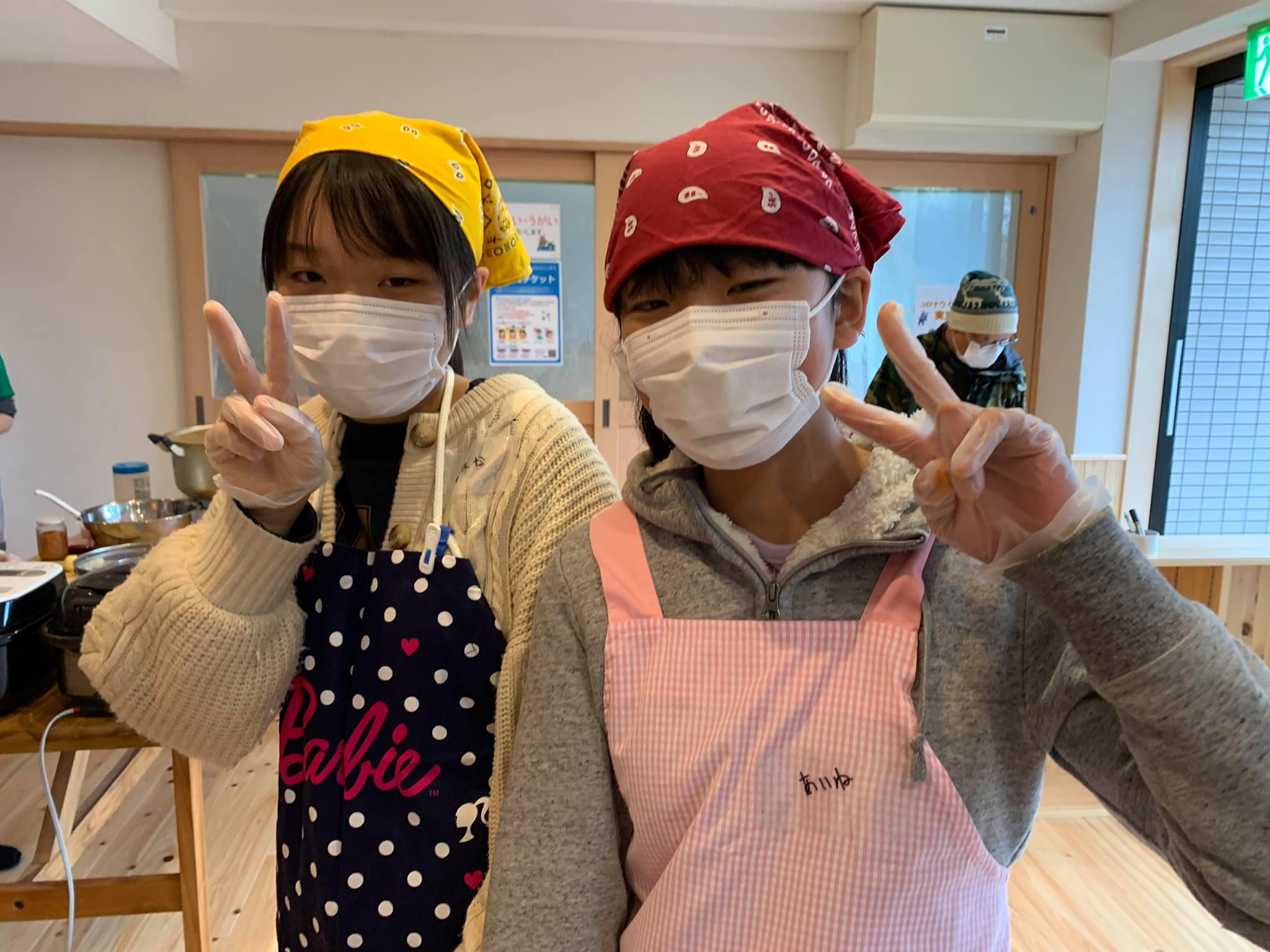

写真は27日金曜日の食堂の様子です。

藤沢用田産の朝どれレタスを添えてハヤシライスを作りました!

レタスも大きく立派なので外で販売ブースも作ってみました☆

嫌なニュースもおいしいごはんを食べて気分だけでも前向きにいけたらと思っています!

第2回 まちかど食堂

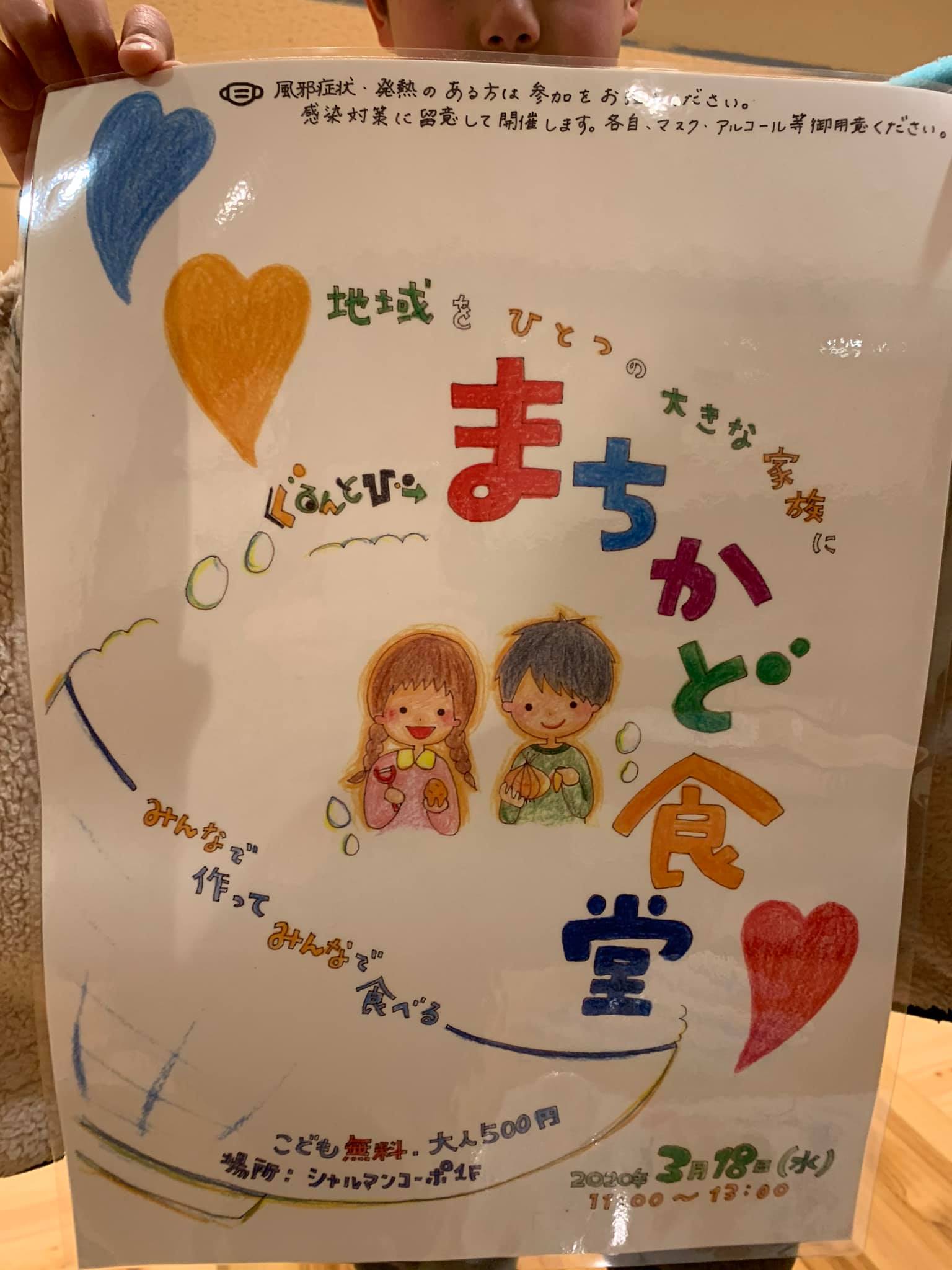

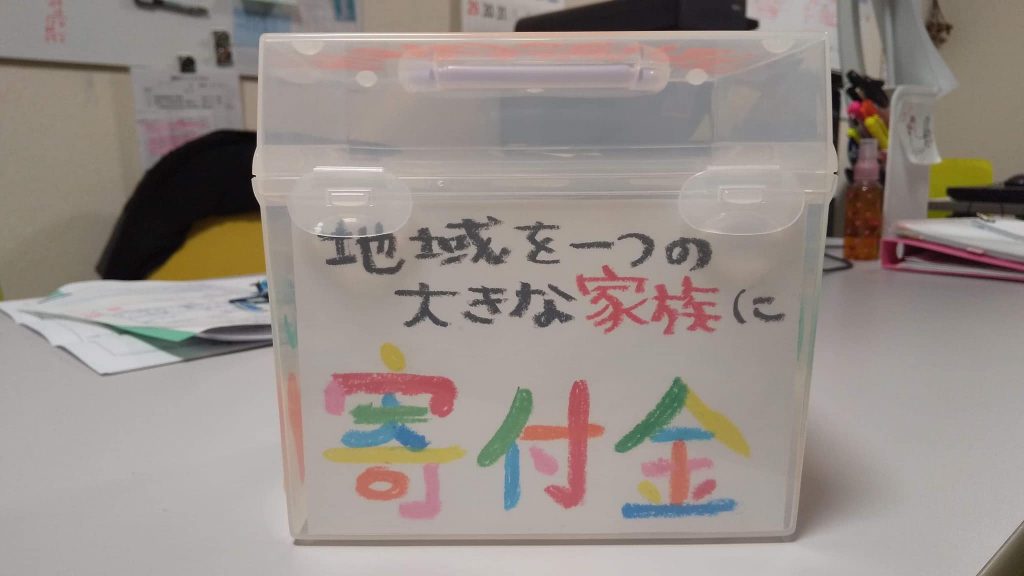

『まちかど食堂』 地域みんなで地域を支え合う社会をつくる

ぐるんとびーでは『地域を一つの大きな家族に』と

キャッチフレーズとして使っているけど、

“家族”に違和感があるなら“共同体”あるいは“コミュニティ”

と変えても良いかもしれない。

なんにせよ、小さなこといってないで

大人がまず動く姿をみせていこーぜ!

ぐるんとびーは場所を提供させて頂きますので

ご賛同頂ける方は、ぜひ参加しに来てください。

『まちかど食堂』月・水・金 11ー13時で開催。

こども無料、大人500円。

看護小規模多機能ぐるんとびー駒寄 併設

地域交流スペース(藤沢市大庭5529-8)

0466-54-7006

協賛、応援大歓迎です💕

投稿してる僕はいま外出中です💦

ボランティア活動は自分たちが楽しめる範囲で

やっていければと思っています。ゆるゆる。

いま、子どもたちの為に大人ができること。

今日は理学療法士の伊藤彰浩ちゃんが公園で『スポトレ』

月曜日は理学療法士の寺戸礼二郎が公園で『モルック』

木曜日はみんなで『まちかど食堂』でした。

来週は拡大して月・水・金で『まちかど食堂』やります。

こども無料、大人500円です。

子どもは僕らの未来。

コロナが広がる様な3要素をできる限り避けながら

地域みんなで出来ることを考えて行動していきたい。

失敗を恐れて動かないのではなく、より良い方法や

失敗したらすぐに対応方法を変える。

そんな大人の姿をみせるのも大切な教育だと思う。

恐れて動かないことこそ最大のリスクだと捉えて

まず、やってみる。

✳︎ご寄付やお手伝いしてくださる仲間大歓迎です。

『まちかど食堂』明日開催します。

『まちかど食堂』明日開催します。

地域団体の諸先輩方に趣旨をお伝えしました。

◆湘南大庭地区

・青少年育成協議会 会長

・自治会連合会 会長、副会長

・生活環境協議会 会長

・湘南大庭地区社協 会長

・郷土づくり推進会議 議長

・郷土づくり推進会議 地域づくり部会リーダー

◆協力・応援

・ココロまち診療所

・NPO湘南まぜこぜ計画

・NPO森の仔じゆう学校

・株式会社ハビリスデザイン

・タンタン麺『楽』さん(大庭)

・パティスリーラシュニーユ(大庭)

・株式会社えにし

・湘南大庭会

まずは明日トライアル。

ココロまち診療所の片岡先生、産科の門間先生などに

アドバイスもいただきながら、対策をしていきたいと思います。

これから、ご協力いただける企業、法人の方は

お声がけいただけると嬉しいです!

来週チラシをつくるときに名前を載せさせて頂きます^_^

明日はコロナ対策とともに初開催致します。

地域の“つながり”に心から感謝です。

モルック3.16

3月のスポトレ&モルック

3月16日、大庭の一の坪公園で、子どもたちとモルック!

子供の成長は早い!

モルック2回目なのに、みんなうまくなっている!

弟くんにモルックの投げ方を教えるお兄ちゃん。

モルックたのしい!と言ってくれたり

2回目にして、スコアボードの記録もやりたいと言ってくれる子ども達も

みんなでモルックを楽しむ時間を、子どもたちが自分たちで作ってくれてます!

また準備の時に、小さいお孫さん連れの家族の方に

「これはなんて遊びなの?」

と話しかけて頂き、実際に投げて体験していただきました。

子どもたちだけではなく、いろんな世代の方に興味を持ってもらえるモルック!

小さな話題から広がる、地域のつながり、地域の輪!

社会的・教育的な地域リハビリテーションってこれじゃないかな?

モルックPT(理学療法士)として、モルック活動頑張ります!

次回は3月23日月曜日、14時30分からです!

モルック3.13

3月のスポトレ&モルック

3月13日、子どもたちとモルックをやってきました!

たくさんの子どもたちに参加していただき、

集まった子どもたちのパワーに終始圧倒されっぱなしでした!

また、地域の子どもたちに混ざって、大庭の担々麺「Tan Tan noodle 楽」の店長の渡邊さん、

お子さん、従業員さんも「モルック」を体験しに来ていただけました。

地域の輪、地域のつながりの場として、今後ワクワクする気持ちになりました。

『思い』

学校が休校となり、毎日お家の中にいるだけの生活や

友達と会えない…一緒に遊べない…

いろんな声を頂いて、地域の中で何かサポートできることはないかと…

今回、地域の活動「スポトレ」に合わせて、

自分の趣味であった「モルック」で楽しんでもらえたら

みんなとの交流・集まる場所で笑顔になってもらえたら

いろいろな思いで、開催することになりました。

これを機会に地域のお兄さん、モルックお兄さんと認識してもらえたら

すこしは、地域のお役に立つことができたのかなと思います。

また今回、多くの子どもたちに伝えながら、そしてモルックをやりながらと

初めてのことばかりで、大変でしたが、自分自身の大きな学びになりました。

別れ際の挨拶は、

モルックに来てくれてありがとう!お家に帰ったら手洗い・うがいだよ!

次回、3月16日月曜日も14時30分ごろからモルックやりまーす!

スポトレ&モルック

理学療法士×スポーツ

子供たちの集まる場をサポートします!

3月は「スポトレ」に加えて、新しく「モルック」を開催します。

普段は、ぐるんとびー訪問看護ステーションで

理学療法士として活躍するスタッフが、より地域の活動へ!

「スポトレ」は 伊藤彰浩 「モルック」は 寺戸礼二郎 が担当いたします。

モルックを知らない方へ

「モルック」はフィンランド発祥のスポーツ。

子供から大人まで、いろいろな方が楽しめるスポーツです!

https://molkky.jp/molkky/

まちかど相談室始めました

交流会や自治会活動等で親交を持たせて頂いている住民の方もいらっしゃいますがさらにつながりの輪を広げたく団地の住民の方向けに相談室を開催しております。

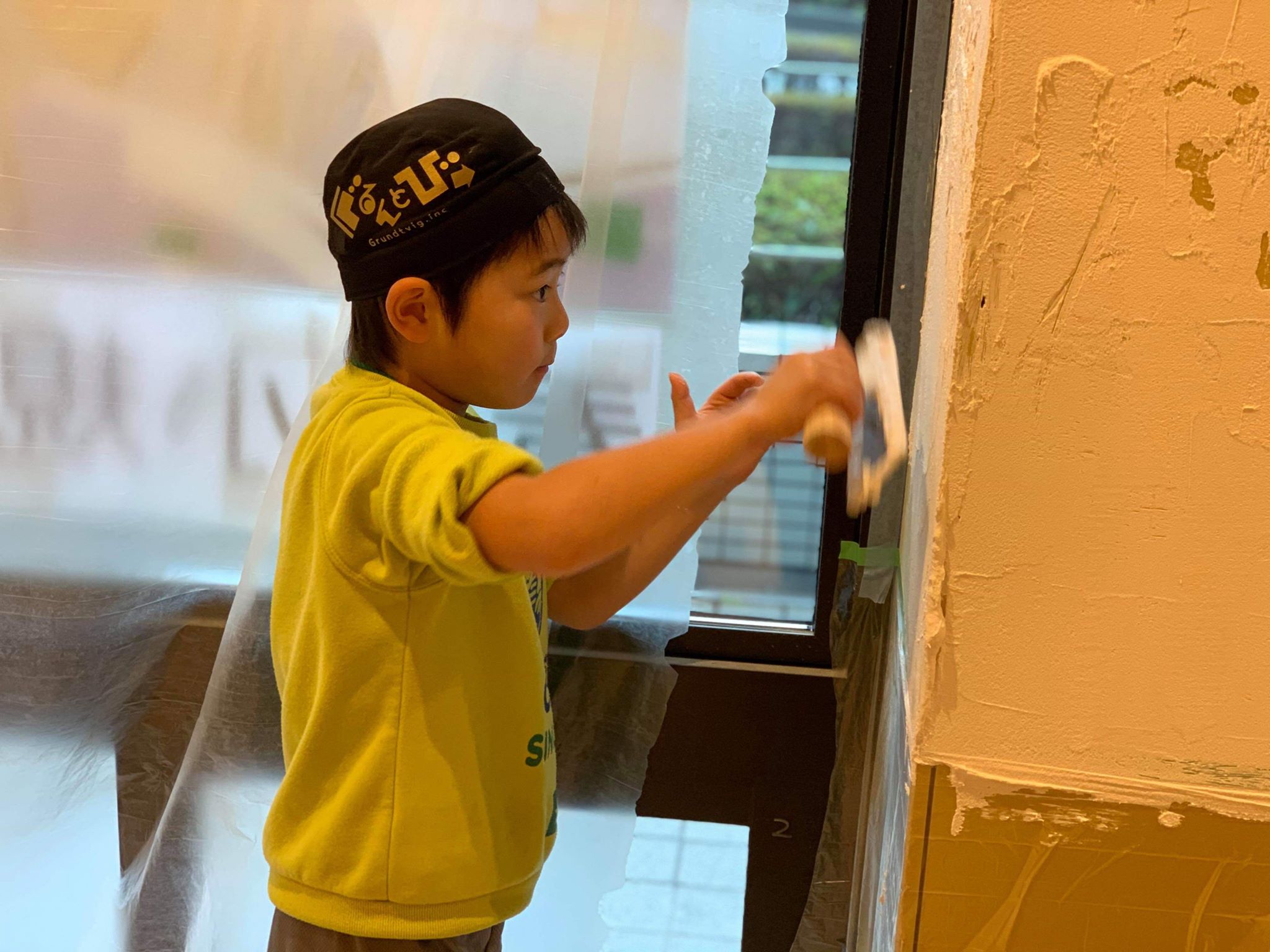

時に写真のようにかわいいお客様がいらっしゃったり。

お時間がありましたら是非お立ち寄りください。

まちかど相談室開催日程

日時:毎週木曜日13時から16時

場所:パークサイド駒寄集会所

担当スタッフ:ケアマネージャー、介護福祉士、社会福祉士、看護師が週替わりで担当

「スポトレ」が、来年度の『湘南学園小学校アフタースクール』のスペシャルプログラムとして開講!

毎週金曜日に藤沢市立駒寄小学校で開催している「スポトレ」が、来年度の『湘南学園小学校アフタースクール』のスペシャルプログラムとして開講されることになりました!

子ども達が伸び伸びとスポーツや運動を楽しめる場をつくっていけるよう、これからも活動を続けていきたいと思います。

いつもスポトレの活動を応援してくださる地域の方々や、毎週金曜日に小学校グラウンドを提供していただいている駒寄小学校の先生方に感謝申し上げます。

【湘南学園アフタースクール】

https://www.shogak.ac.jp/elementary/afterschool

ぐるんとびースタッフセミナー第1回

ぐるんとびースタッフセミナー

第1回『地域にもう一つの家族をつくる看護・介護』

・ぐるんとびー訪問看護ステーション

・小規模多機能ぐるんとびー駒寄

・看護小規模多機能ぐるんとびー駒寄

それぞれが、それぞれの形の思いや活動を紹介。

ご参加してくださったみなさま、

ありがとうございました。

まこっさん、飛び入り司会、スペシャルサンクスでした!

第2回は2月頭にやりまーす。

ぐるんとびー忘年会

2019ぐるんとびー忘年会。

今年一年も大変お世話になりました!

日頃からお世話になっている多くの皆様、

被災地支援にご協力くださった皆様、

本当にありがとうございました😊

長野の被災された農家さんのリンゴとともに。

クリスマス交流会🎄

自治会のクリスマス交流会🎄

今回は過去最多46名の参加!!

会の前に素敵なハワイアンクリスマスコンサートがあったり!

ぐるんとびーブルさん主催の自己紹介くじ引き大会があったり!

子供も若者もおじさま、おばさまも、みんなごちゃ混ぜ!

この団地に引っ越してきてよかったー♡と改めて感じる時間でした。

盛り上がりすぎて、3ヶ月に1回の開催も早めて欲しいコールあり!笑

次回は2月開催の予定でーす!

ぐるんとカフェ、ご来店ありがとうございました♡

ぐるんとカフェ、無事閉店。

皆さん、ご来店ありがとうございました♡

長野出身ばーちゃんによるおやきはみんな美味しいーっ!と大好評!

洋裁のプロのばーちゃんによる鞄は今回のカフェの中で売り上げナンバーワン笑

キッズも藝大の方もいろんな人が協力してくれて

ちょっとずつ団地のかたも来てくれたり、

わざわざ今日のカフェのためにケーキ焼いてもってきてくださった団地の方がいたり、

とっても小さな小さなマニアックな団地住民による、

団地住民のためのカフェ。

大成功!

今日まで協力してくださった皆さん、

御来店してくださった皆さん

ありがとうございました♡

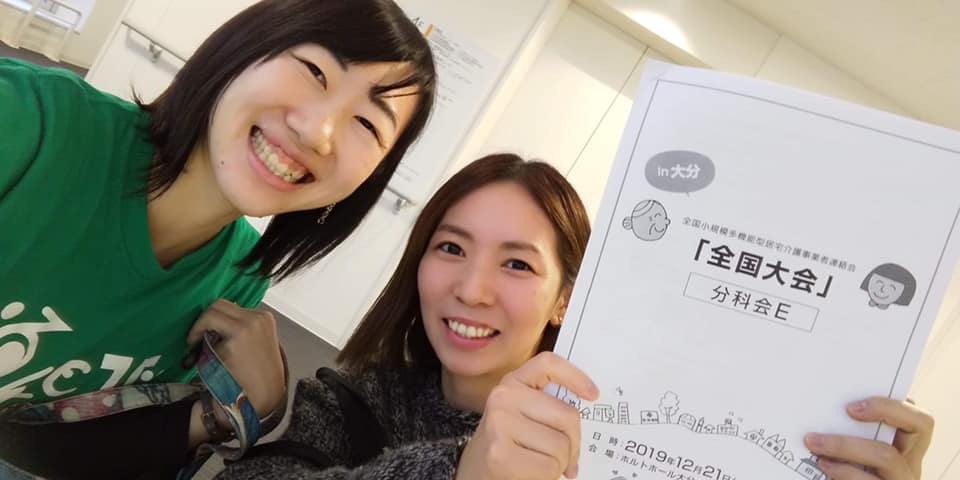

全国小規模多機能型 居宅介護事業者連絡会 全国大会@大分

12月21日、22日 全国小規模多機能型 居宅介護事業者連絡会 全国大会@大分 に参加させていただきました。

分科会にて実践発表させていただき、恐縮ながら、''アンコール実践発表''の3報告に選ばれて、メイン会場でも発表いたしました!

ぐるんとびーでの活動、事例のほんの一部ですが、多くの方に知っていただくことができて嬉しいです。

事例をまとめるに当たって、本当にたくさんの人の支えがあって、ぐるんとびーの活動があると感じました。

発表前後にもたくさんの方にお声掛けいただき、本当にありがとうございました!

「ぐるんとびーよかったよ!」「ぐるんとびーに投票したよー!」などなど。皆さんからあたたかいお言葉を沢山いただきました。

そして、何よりママともう一度ステージに立てたことが嬉しかったです。(発表聞いてくださった方しかわからないかもですが💦)

小規模多機能型居宅介護の可能性を改めて感じ、学びの深まった2日間でした。

ぐるんとびーの防災術:団地があれば避難所はいらない?!

ぐるんとびーの防災術:団地があれば避難所はいらない?!

健介さん(ぐるんとびー代表 菅原健介)は、全国ボランティアナースの会『キャンナス』のコーディネーターとして、東日本大震災における被災地支援を経験。以降も、熊本、広島、千葉、長野と相次ぐ自然災害によって被災した地にいち早く訪れ、支援を行ってきた。

そんな健介さんがぐるんとびーにおいても大切にしてきたのは、「平時からの備え、平時からのつながり」。

平時から顔の見えるつながりがあれば、いざという時に強い。

平時から備えていてこそ、非常時に力を発揮する。

避難所の困難な環境をよく知るからこそ、避難所に行かなくてもよい地域づくりを謡い、「団地が避難所として機能すれば、そもそも避難所はいらない」と語る健介さん。

10月に発生した台風19号に見る、ぐるんとびー流防災術の一部始終を大公開!

■そもそもぐるんとびーを団地の一角に開設した理由

・地盤が固い。

・保健医療センターが目の前にある。

・堅牢なUR団地である

これらの立地条件から、災害拠点になることも視野に入れて、事業所を開設!

■事前防災のススメ

1、災害が起きてから対応するのではなく、“事前防災”していればなんとかなる!

2、台風19号が藤沢に及ぼす被害の可能性としては、停電、断水。(建物の倒壊はほとんどないだろう。)

必要なのは、停電・断水および食料対策(+α)

・飲料水:UR団地内にある自宅だけで100ℓの備蓄。事業所にも常時50ℓ。台風に備えて新たに買い足したもの、同じ団地内のスタッフ宅も含めて300ℓを準備。

・生活用水:事業所始め、団地内にあるスタッフの家、利用者の家、併せて浴槽15個分に貯水。

3000ℓの生活用水を確保。

・電気:平時から災害用のライトを多数準備。

また普段から、蝋燭を使う習慣も。

食料:ひたすらご飯を炊いておにぎりに。

7階の事務所、6階の小規模多機能と菅原自宅、併せて40合!前日の夜から5合のお米を4回。

小規模多機能を統括するケアマネ石川さんも自宅にて

20合を炊いて参戦。(おかずも事前に準備。スタッフの中には、冷蔵庫にあるものをすべて揚げたという強者も)

念のため、カセットコンロもボンベだけで3個入り7セットを備蓄。

防災+α

- 事業所の窓ガラスにガムテープを貼って、ガラス飛散防止。

- トイレ:

・ビニールをかぶせて、尿取りパットや新聞紙を詰めて、そこで排泄できるよう整備。さらに、排泄後に袋ごと捨てるための箱を設置。

・普段から大量の尿取りパット、ゴミ袋45リットル(1000枚)を備蓄。

・ラップポン(簡易トイレ)も被災時には便利。団地に住んでいる利用者さんは平時からラップポンを使用。利用者さん宅、ぐるんとびーで4台程度設置。

・段ボールベッド20セット常備。

■ご利用者さんへの対応

・スタッフのシフトを調整し、家族のいる利用者は家にいてもらい、独居の方はぐるんとびーにお泊まり。

訪問看護の利用者には、台風の日にショートステイの利用を促し、ステイ先が見つからない場合はぐるんとびーに泊まってもらうようにした。

当日は、アパートや築100年の家に住んでいて不安のあるスタッフを始め、川の近くに住むスタッフが子連れ・犬連れでぐるんとびーに泊まりに来たり、団地の一人暮らしの人がやってきたり。

逆に同じ団地に住む利用者さんがスタッフに「うちに来てもいいよ」と声をかけてくれたり。

「考えられるだけの準備」をしたら、後はいつも通りに過ごす、以上に、なにやら愉し気でもある…。

ぐるんとびーらしい光景が見られた台風の日。

団地住民からも「ぐるんとびーがあるから安心」「家族も安心と言っている」という声が聞こえてきた。

備えすぎ、なんてことはない。事前防災で憂いを吹き飛ばす。

これでもかと災害に備えるぐるんとびーには、東日本大震災を経験しているスタッフ4名に加え、災害支援の経験があるスタッフが6名ほどいることも大きい。

災害がもたらす影響を痛感するからこそ、事前防災にスタッフ一丸となって対応できる。とはいえ、被災した経験、あるいは災害支援の経験の有無で、どうしても意識の差が生じるため、スタッフには積極的に被災地支援への参加を促す。

今回の台風による被害が大きかった長野県長野市にキャンナスの活動で初めて被災地支援に入った看護師の鎌田さんは、「被災地支援を通じて、ぐるんとびーの事前防災も決してやりすぎではなく、ここまでした方がよいのだということを身をもって体験できた。

ここまでするからこそ、安心して過ごせる」と語る。

平時からご近所さんとの顔が見えるつながりを団地で作ることができれば、被災した場合に避難所へわざわざ行かずとも、団地自体を避難所に転用できると考える健介さん。

「ぐるんとびー関連の部屋が団地内に10部屋、1500㎡程度のスペースがあり、介護が必要な人50名程度はぐるんとびーで受け入れられます。

また、介護を必要としない人は、団地の230世帯に対して自治会がマッチングしていけば、100~200人は受け入れられる。

被災した場合にも、地域に福祉のマインドを持って連動する団地やマンションがあれば、避難所はいらないはずです。」

ぐるんとびー設立の根底には、健介さん自身の東日本大震災での被災地支援体験がある。

被災した時にも避難所を必要としない、平時からの地域づくりは、ぐるんとびーが大切にする柱の一つだ。

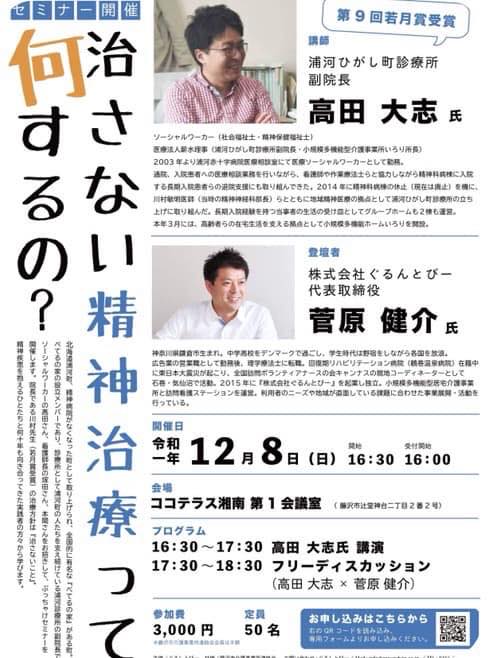

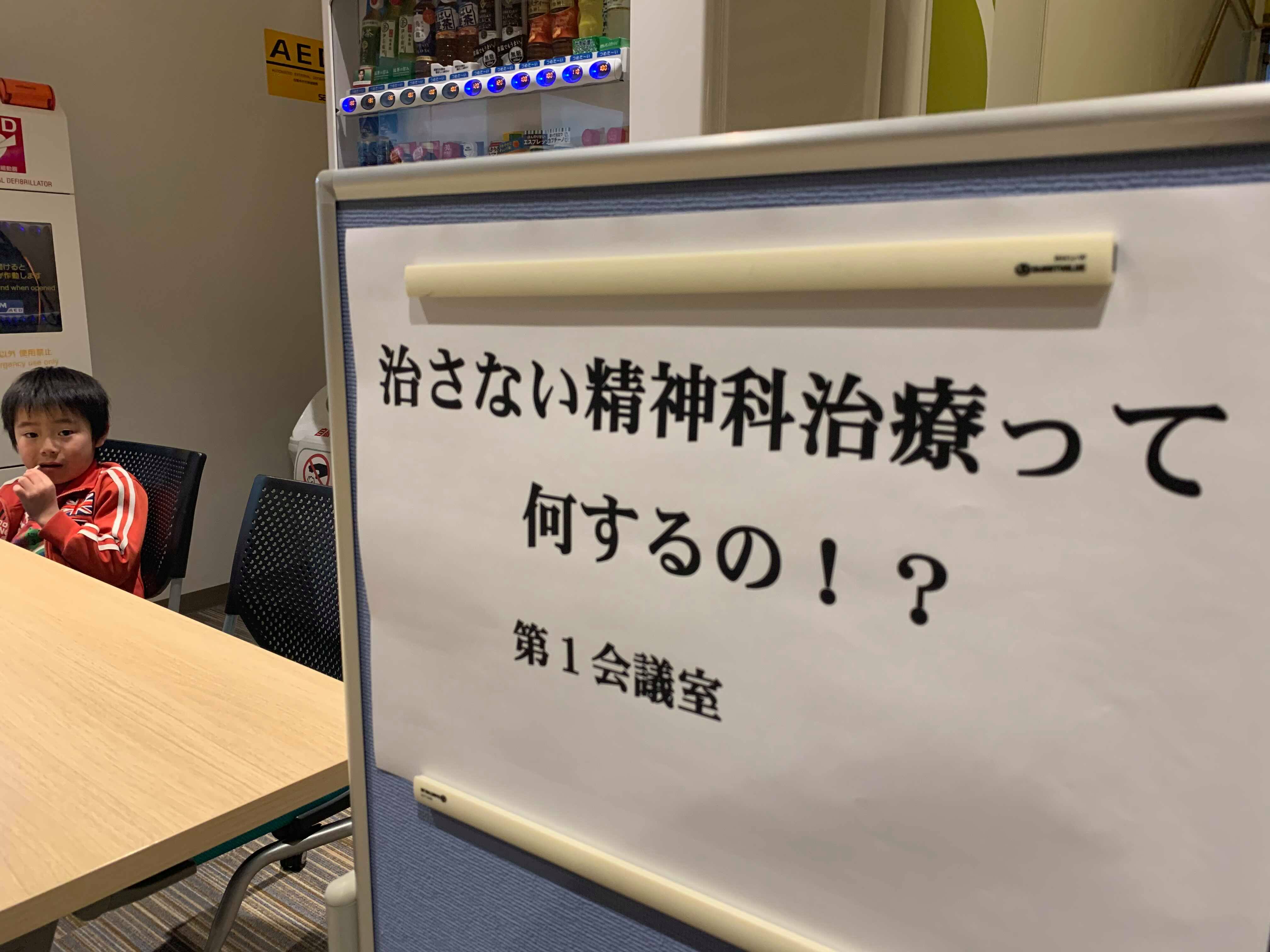

「治さない精神治療って何するの? ~浦河ひがし町診療所の取り組みから~」

北海道浦河町と言えば、社会福祉分野では言わずと知れた、当事者研究の発端であり、精神疾患などを抱えた人の活動拠点である『べてるの家』。

そんな『べてるの家』の設立メンバーであり、『浦河ひがし町診療所』を運営しながら浦河町の人たちを支え続ける院長の川村敏明先生のモットーは「治さないこと」。

2019年12月8日に開催された、ぐるんとびー主催イベントでは、医療法人薪水が運営する浦河ひがし町診療所の副院長であり、小規模多機能型居宅介護事業所いろりの所長であり、ソーシャルワーカーである高田大志さんを始め、看護師長・塚田千鶴さん、本間恵子さんが登壇し(塚田さん、本間さんのお2人はぐるんとびーを見学にきた‘だけ’のつもりだったところを飛び入り登壇。これもまたぐるんとびー流)、「治さない」精神治療について、思いの丈を語っていただきました。

精神科病棟を廃止、地域へ

2014年、浦河赤十字病院(日赤)による精神科病棟の廃止には相当な覚悟が必要だっただろうことは想像に難くない。しかしながら、ソーシャルワーカーの高田さんが、診療所の副院長で小規模の所長という役割を担っているということからだけでも、浦河町がいかに本気で精神疾患のある人たちを患者として病院に閉じ込めるのではなく、地域の中でともに生きていこうとしているかがわかろうというもの。

べてるの支援のおかげで空きベッドが増えていたことが大きな後押しとなったのは事実だが、過疎化により看護師不足、医師不足が進む中、一般科・救急医療の維持のため、廃止は不可避な選択でもあった。

「べてるの人と間違われますが、最近否定もしません」と元日赤のソーシャルワーカーだった高田さんは笑うが、病院の相談室を飛び出していく過程には様々なチャレンジが待っていた。たとえば、重度の患者だったYさん。退院支援の一環として、よかれと思ってべてるやデイケアを試みたが、続かない。

「そもそもすべての人がべてるに合うわけではないですよね。べてるの支援にも乗り切れず、長期入院してきた人たちはすぐに地域に出せない。」

重度の方の地域移行の場として、医療法人薪水ではグループホームも運営するが、元々はYさんの支援として、24時間対応共同住居からスタートし、1年後にグループホーム化した。

最初は居間に布団を敷いて、外泊体験するところから始まったが、服薬支援は仲間が交代で行うようになり、そのうち、仲間がべてるに行くので、一緒に自然とついて行くようになった。

世話人が交代で泊まり込み、1年間持ち出しだったというが、病棟閉鎖という逃れられない現実があったからこそ、ありとあらゆる手を使って人を支えるベースができ、べてるともまた異なる浦河ひがし町診療所流の支援へとつながった。

「家をお願いします」と言えば「ここどうですか?」、「お金が足りません」と言えばお金が出てくる。「言えば何でも揃えてくれる」と高田さんが大きな信頼を寄せる看護師長の塚田さんは言う。

「日赤の看護師として、急性期もやりながら人の命に関わって、それが看護師だと思いながらも、病気を看ていると、暮らしをみることができない。暮らしがみたいと、精神科に移動しました。患者さんに何かをしてあげるのが看護師の仕事と思っていましたが、病棟の廃止が決まり、外へ出て、感情の交流をしていると、同じ人として病気だけではない一面が見えてくる。

精神科の患者さんは、自分に正直で自分を大切にしている人たち。

患者と看護師という固定の関係性ではなく、人と人として、白衣を脱いで、外へ出て、一緒においしいものを食べて、楽しい時を共有する。病気でつながるのではなく、楽しいことでつながる。こうして多くの方が地域で暮らせるようになりましたが、もちろん全員ではありません。別の病院へ転院した方もいます。」

続いて、日赤からべてるを経て、現在は小規模多機能いろりで高齢者の介護に関わる本間さんは、「日赤で長期入院の方を看て、その後、べてるへ。病院では表情を失っている患者さんと同じ病名の人が、べてるでは、舞台で生き生きと働いていました。」

「べてるの利用者ということでちやほやされるし、べてるに通っていることは誇りでもある。幻覚妄想大会が近くなると、みんないつもに増して幻覚妄想を言い始める(笑)

「統合失調症、いいな」と羨望の眼差し」と言う高田さんだが、「そこに行きつかない人やマッチしない人を支えるということを私たちの仕事としてやっている。

精神病というより、若者と高齢者が困っている。そこに加えて、べてるからこぼれてくる人たちが困っている。べてるとの役割分担の中でやっています。」

高田さん、塚田さん、本間さんの3者に共通するのは、病院の中の閉鎖的な価値観の中で、「あれだけやってもダメだから、今回はダメでしょう」「無理でしょう」、「退院した後のことは知らない」と、退院後を考えずに支援してきたのでは?との思い。

精神病棟の廃止という課題があったこそ、地域を耕し、目の前にいる患者さんたちと地域の中で暮らすべく、奔走してきた人たちのリアルな語りは、病棟に隔離せずとも共に生きられるということを身を持って示してくれた。

後半は、特定非営利活動法人さんわーくかぐや事務局長の藤田靖正さん、ぐるんとびーの看板娘(小規模多機能スタッフ)のんちゃんこと高栖望さん、そして、ぐるんとびー代表菅原健介さんを軸に展開されたオープンダイアローグ!

藤田さん:小学校卒で中学はほとんど行かなかったけれど、仏像をつくること、つまりアートで命が救われた。この経験から、さんわーくかぐやではアートを大切にしています。

ある統合失調症のデイケアの利用者は、親も支援者もぼこぼこ。利用者が自身を落ち着かせるために始めたのが創作活動で、いまはアーティストとして存在している。どうやって暴力を落ち着かせるかではなく、アーティストとして歩み寄るようになったらデイケアにも通えるようになりました。アートで一気に花開く。問題ばかりに目を向けるのではなく、何を表現しているのだろう、どんなメッセージを発しているんだろう、そもそも存在がアートだよねと、そこから歩み寄っていくとまったくコミュニケーションが取れなかった人が心を開いてくれるようになる。

※特定非営利活動法人さんわーくかぐや

創作活動や生産活動を通じて、「障がいがあってもなくても、自分らしくありのままに、いつでも仲間と一緒に過ごせる場所」を提供する。2008年4月に開所した福祉活動を行うための団体。

高田さん:いつも日赤の看板と会話している患者さんがいましたが、本人も親も薬拒否。ベテラン看護師が、「あんなところで謝っていないで米に謝りなさい、米に声をかけなさい。」そこで、私たちが米作りをしている田んぼへ連れて行って、ある区画に声をかけてもらったら、お辞儀も見事で、一番実った。幻米として、精神科の病院の先生に3kg 1万円で売りました(笑)。子どもたちがやって来て、精神疾患のある大人の豊作の舞をぽかんと見てる。これぞ超共生ですよね。

(会場から)精神科の薬剤師:薬を飲ませていても病院にいる方は治らないんですね。治すことを前提に薬を処方するというよりは、ただ朝昼晩薬を飲ませるだけ。そこで、薬物療法だけでなく、オープンダイアローグへ興味を持ちました。急性期の患者さんを見ていると、コミュニケーションが取れない状態にありますが、オープンダイアローグは有効ですか?

高田さん:どこかでオープンダイアローグに参加しましたが、真面目で暗いという印象を受けました(笑)。浦河にはもともと対話の文化があり、入院時・中間・退院時カンファレンスに仲間も入っていました。笑いの要素、笑いの文化があり、とりわけ金欠ダイアローグは大爆笑です。薬は無理して飲ませません。本人が飲むものなので、飲ませるというのはない。なんならべてるで友だちをつくるお薬を出してもらう。

治す、より、ならすとかなれる。耕すことが大事だと考えています。患者さんを治している場合じゃない。だから、僕らは田んぼをやる。叫び続けるので、病院も警察もさじを投げた人がいますが、このように迷惑をかけ続ける人が必要です。私たちは病名を付けて分別してきましたが、こういう人が地域を耕し、耕し終わった後の地域力を高める。いまでも叫び続けていますよ。

藤田さん:自閉症で割り箸を詰める仕事を7年間やっていけれど、嫌になって家でも暴れるようになった女性がいました。始めは噛みついたり、柱に頭をぶつけたり、奇声をあげたりしていましたが、週1回のレスパイトでうちに通ううちに、「また割り箸を詰められるようになりました」と。でも彼女を割り箸作業に復帰させるために、僕らが関わったわけじゃない。

自閉症の人は同じことを繰り返すのが得意だから、割り箸を詰める仕事にというのは、彼女の特性を見ていないですよね。元気になったら社会復帰(割り箸作業に復帰)ではなく、構造自体を変える必要がある。何が幸福なのか、地域の生きる理念、哲学から変えていこうよ、と。学校からも「いつ教室に戻れるんですか?」とよく聞かれますが、教室に戻すためにカウンセリングしているわけじゃない。

高田さん:これに通じるお話かと思いますが、浦河ひがし町診療所では、「これ飲んだら治っちゃうかもしれないけど、大丈夫かい?」、つまり、治った時に自分の人生に向き合う準備はできているかい?つながりはあるかい?という問いかけをします。

のんちゃん:治るという価値観に関して言えば、学生時代に摂食障害になった時、初めは食べて体重が戻れば治る、食べたら治ると思っていました。でも、根本の不安は解決していない。食べないというのも不安を解消する方法で、食べるということと治るということはイコールじゃない。

だから、いま自分が何に困っているのかを話をしたほうがいい。高校の先生が毎週来て、「学校に戻ったら何が不安か」を聞いてくれた。クラスメートにカミングアウトして、何が不安かを伝えたら、治るというよりも自然と食べられる日が出てきた。こんな感じなら生きていてもいいかもと思えるようになってきた。

摂食障害は、治るというより、またいつ出るかわからないという不安は心のどこかにあるけれど、いつも誰かが関わってくれているということ、それが大事。

健介さん:誰かが困っている時にはみんなで考えて、環境をつくっていけたらいい。とはいえ、いろんな事業所がやせ我慢でやっている面もある。制度にない部分は、制度を変えていくと同時に、地域のつながりをつくっていく必要がある。