ほどほど幸せに暮らせる地域をほどほどに語る

僕が藤沢に住むきっかけとなったお二人の対談。

10年後、20年後に「ほどほど幸せだよなー」とお酒を飲みながら語り合える日本の未来をつくっていきたい。

この記事のリンク先→(3) Facebook

動画のリンク先→ぐるんとびー 菅原健介が語る⑤ 最終話「ほどほど幸せな地域をつくる」 - YouTube

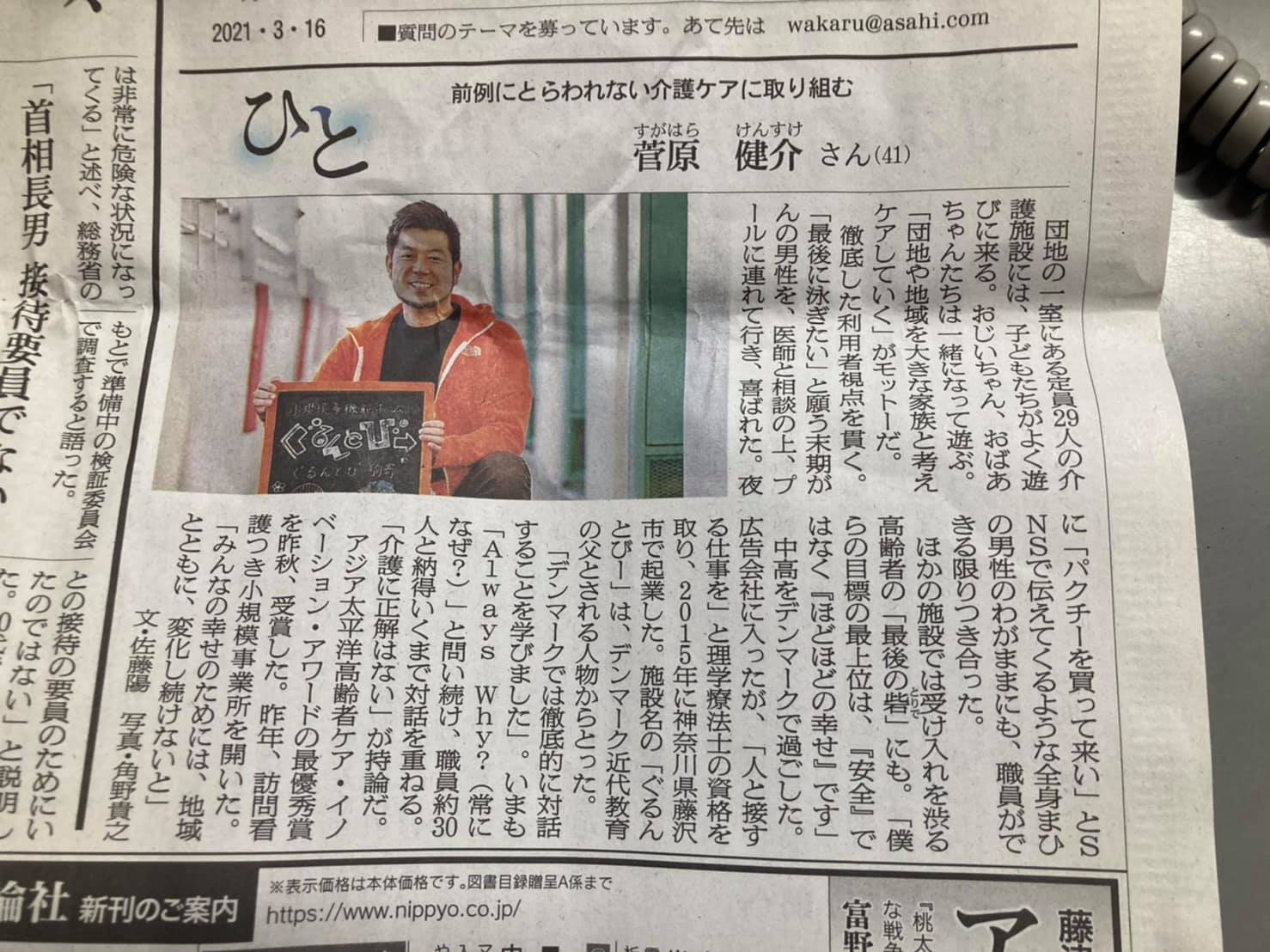

本日の朝日新聞〜東日本大震災から10年〜

本日の朝日新聞の“ひと”に取り上げていただきました。

東日本大震災から10年。

目の前の大切な人を、家族を守れるような、

地域のつながりが必要だと思ったあの時から。

特別なことじゃなく、だけど、必要だと思った

一つ一つのみんなの制度を超えた活動の積み重ねを、

今年はいろいろな形で評価していただけました。

今いるスタッフ、辞めたスタッフ、いろいろな形で

関わってくれている多くの方々の力の総和です。

感謝を込めて、これからも一歩一歩、あたりまえの

毎日を送り続けたいと思います。

佐藤陽さん、素敵な記事をありがとうございます。

ぐるんとびーの原点

東日本大震災から今日で10年。

心を穏やかな朝を迎えられることに感謝するとともに

ぐるんとびーの原点に立ち戻る日。

ぐるんとびーの活動は、あの日、

全国訪問ボランティアナースの会キャンナス

のコーディネーターとして、石巻・気仙沼を中心に

僕自身が半年以上、現地に滞在しながら活動したこと。

のべ2万人という看護師を中心とした人材を派遣しても

圧倒的に自分たちの無力さを感じたこと。

そこで地域のつながりの必要性を感じたこと。

それと同時に、人の温かさや可能性を感じたことが

今の活動につながっている。

だから地域に拘りつづけている。

そんな中で大切にしてきていることがある。

『大きな被害を出さないために』

いろいろな方法論がこの10年、全国各地でとられてきた。

それはそれで、すごく良いことだと思っている。

ただ、常にその対策を越えた『想定外』が被害が大きくさせる。

なぜ、想定外が起こるのか。

本当に想定外だったのか。

僕は違うと思っている。

《自分に都合が良いことは受け入れるが、

不都合なこと(理解できない事)は受け入れない》

《無理だよ、仕方ないよ》と諦めてしまうこと

この地域の在り方が『変化に弱い』町や

災害に弱い地域性を生み出していると思っている。

誰かにとって都合が良いことは、

誰かにとって都合が悪いこと。

そういうことが普段から放置され続けている。

僕らの団地の活動に例えると、

・若手の力は欲しいけど、子どもがうるさい

・人のつながりは欲しいけど、新しいことはしたくない

自分に都合が良くない事、感情的に飲み込めない事を

小さく小さく、飲みこみ合いながら、

時にはそれを嫌いな人や、

腹を下してしまう人が少数いても

そこで全て止まってしまうのではなく、

飲みこみ続け・変え続けていくことが最大の防災なんだと思う。

何かが起こって、大きな被害がでたときにだけ、

そこに大勢が大義を感じたときにだけ

同調・共感の流れで動き出す んじゃないと思う。

だから、人の命にかかわる前に、

人が絶望する環境が生まれる前に

普段のそれぞれの地域社会の中で

『意見のぶつかり合い』『ハレーション』

を起こしてでも想定内に対して『仕方ない』

で終わらせずにアクションを起こし続ける事。

つまり、それはある意味で、誰かにとっての

小さな災害を起こし続ける事なんだと思う。

それって、非常に迷惑なことでもある。

だから、ぐるんとびーの存在時代を

“災害”と捉える人もいると思う。

ある意味、それは正解だと思う。w

小さな(大きな被害がでない)災害を、

平時にどれだけ起こし、変化のキッカケを作れるか。

重度化・深刻化してから対応するのではなく、

どれだけ一人一人の意識的にも、

時間的、エリア的に被害を分散させられるか。

分散することで、絶望ではなく不満

でとどめることができると思ってる。

《分散》

ただ、それをみんなは嫌がる。

自分に都合が悪いことや

理解できないことまで分散され、強いられるから。

介護も、貧困も、生活困窮も、自然災害も、、

多くは分散・共有することで多くの被害は

最小化されていくと思う。

普段からや嫌なことを少しずつ飲みこみあいながら

でも、誰も絶望しないような町にむけて

愚痴り合いながらもチャレンジできるような

そんな社会で僕は生きていきたい。

ぐるんとびーは、これからも地域社会にとって大切で

面倒くさい存在を目指して進み続けていきたいと思う。

2021.3.11

株式会社ぐるんとびー 代表取締役

特定非営利活動法人ぐるんとびー 理事長

菅原健介

家族の食卓~在宅STシゲちゃんとタカトシ新米教授の摂食嚥下ガチトーク~

ぐるんとびーの言語聴覚士である茂内が登壇!

名実ともに日本の在宅歯科を牽引されている五島先生に『今、最も注目の訪問ST』と紹介されることが光栄すぎます。

茂内は本当に頑張ってるし、

もはや専門職として介護保険制度内の報酬を超えているスキルと覚悟をもって仕事をしている頼れる仲間。

どんどん日本の摂食・嚥下の世界を変えていって欲しい。

がんばれ、しげちゃん!

以下、イベントのご案内↓↓↓

家族の食卓~在宅STシゲちゃんとタカトシ新米教授の摂食嚥下ガチトーク~

新しい形の学びの場ができました!

湘南の暴れん坊こと、今、最も注目の訪問STの茂内さんと、

この4月から言語聴覚療法学科の教授となられる歯科医師の飯田先生が摂食嚥下について

深く、マニアックに、そして本音で語ります。

食べるということは機能の話だけではありません。

生活であったり、嗜好であったり、喜び、楽しみであったり、思い出であったり。

まさに生活、そして人生そのものです。

これらすべてにフォーカスしてお話していきます。

もちろん飛び入り参戦大歓迎です。

そして明日からの臨床、現場に生かしていきましょう。

[日程]

2021年3月31日(水) 19:30-21:30

【講師】

茂内 梓 先生

言語聴覚士 精神保健福祉士

飯田貴俊(いいだたかとし)先生

歯科医師

ぐるんとびー菅原健介が語る④

コロナ禍での働き方に対する考え方

一年前に受けた医療デザインセンターさん取材のYouTube。

今も考え方は変わってないな〜と。

変わらないことの大切さと同時にもしかして、アップデートされてないってこと?!

とも思ってしまったり・・・

どうなんでしょうか?!

◆以下、日本医療デザインセンター代表桑畑タケルさんの投稿をシェア