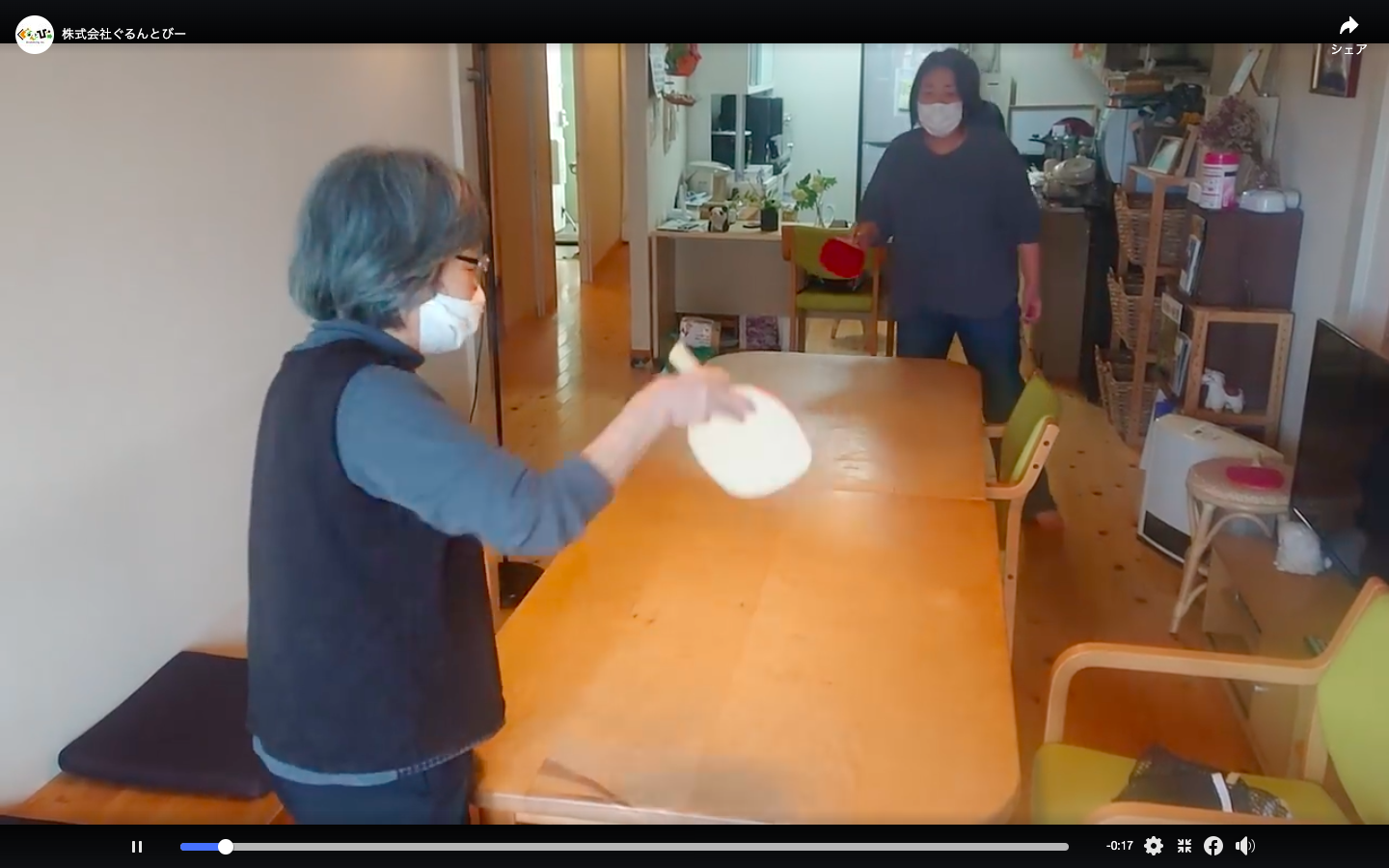

微酸性電解水でみんなでプシュプシュ

介護事業でやる感染対策なんてたかがしれてる。

徹底した手洗い・うがい、マスク。健康チェック。

微酸性電解水でみんなでプシュプシュ。

そんなもんでしょ。どこまでやるの?!って。

クラスター起こるのとか、あとは運だよ。

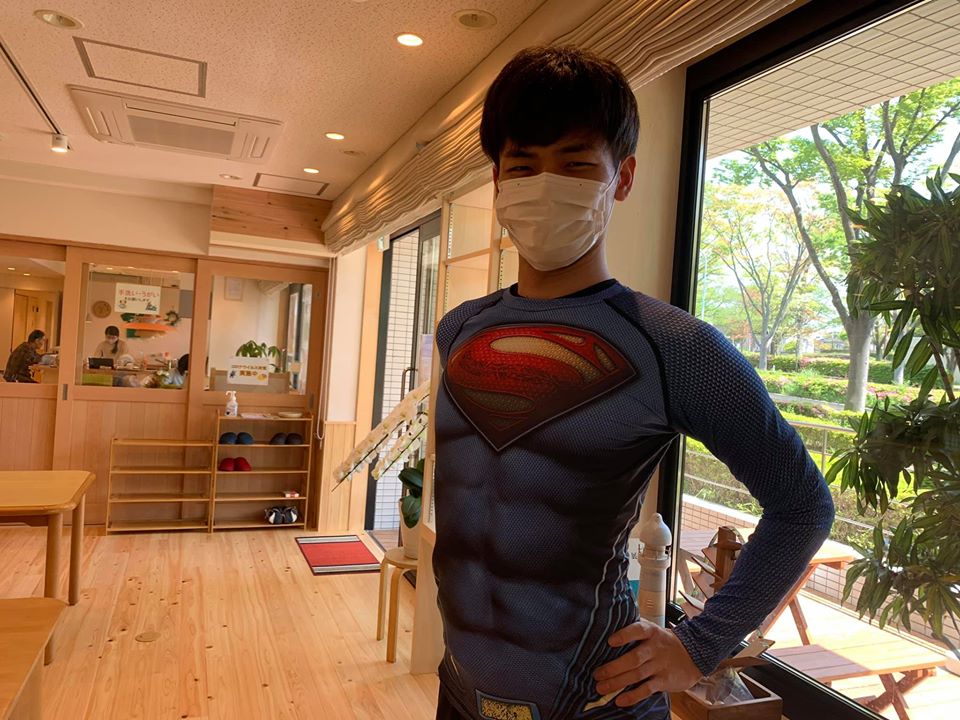

みんなでスーパーマンになって免疫力高めるぜ❣️

マスク1万枚=50万。

微酸性電解水&ボトル、噴霧器=30万。

PPE代替品などの備品=10万

スーパーマンウェア 2万円 購入。

こんなに介護事業所で必要かよって思うけど

やるだけやって、あとは力抜けばいい。

なるようにしかならない。

そもそも人生って、そんなもんじゃん💕

https://www.facebook.com/sugaharakensuke/videos/pcb.3104139062972203/3104136592972450/?type=3&theater

スーパーヒーローの採用を開始します。

ぐるんとびーでは

スーパーヒーローの採用を開始しましたw

✳︎看護師、作業療法士、言語聴覚士

https://grundtvig.org/recruit/

訪問は車を使用せず、基本的にダッシュ💨

利用者さんの移乗は基本的に背負い投げで行います。

さぁ、次は貴方です💕

あおぞらミーティング

訪問看護ステーションの朝礼も4月からzoomを使用してWed朝礼になっています。

また、終了後のミーティングも火曜日と金曜日に実施しています。

しかし、会って話さないと伝わらないニュアンスや大切な話もあります。

先日、利用者さん、自分たちの身を守るための防護服の着用や装備品について、再度確認!

あおぞらミーティング!

久しぶりに、集合!場所は駐車場!

やっぱり、顔を合わせて話すっていいですね。

顔合わせて挨拶するたびに笑みがこぼれます。

「元気だったかな」「最近どうしてたかな」

と、久しぶりに顔を合わせて話す朝礼に、すこしだけ和やかな時間を過ごすことが出来ました。

適切な距離を保ちつつ、実際に会って話すこと、

そして仲間で仕事をしていること、大切な時間でした。

ぐるんとびーの管理者ミーティング@zoom

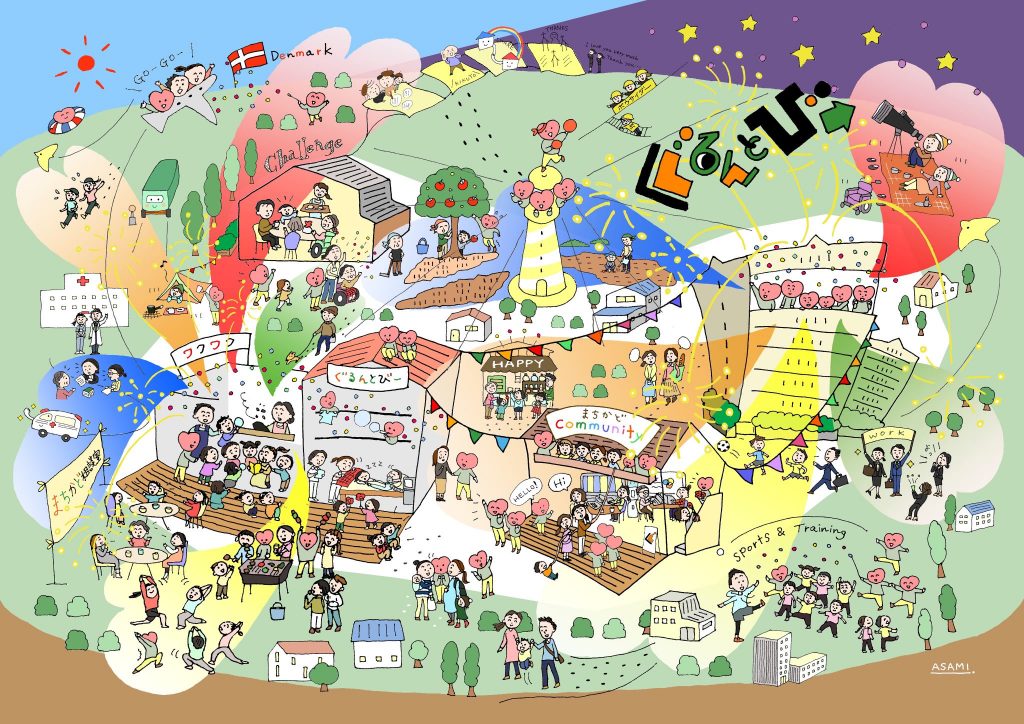

『地域を一つの大きな家族に』

ぐるんとびーの管理者ミーティング×zoom

小規模多機能から始まって、

・訪問看護ステーション

・居宅介護支援事業

・看護小規模多機能

・コンサル事業

・まちかど事業など スタッフも増えてきて、

『うまくいく方法』や『何が必要か』に引っ張られてた。

健介は結局何をしたいの?決めないよね。

私はやりたくありません!みたいな話もでながら会議中

経営者としての自分のダメさに向き合わされ続ける。。

でも、そのおかげでスッキリ❗️

(みんな、ありがとうございました!)

僕が起業したのは

『困っても何とかなる!そんな人がいる街に暮らしたい』

シンプルに。僕自身は原点を目指そう。

町全体を変えていくとかじゃなく、ただただ

原点を目指し続けていこうと思った。

そしたらきっと僕にない能力をもった素敵な仲間が

形をつくってくれる。

それがきっと、まちをつくることや

日本を変えること、世界平和にも繋がるかもしれない。

そして(ここに写っていない人たちも含め)見渡すと

すでに本当に素敵な仲間が沢山できているなぁ〜と💕

事業を増やすことや、方法論に引っ張られすぎず

ぐるんとびーは仲間をシンプルに増やしく。

きっとその先に道はみえてくる^_^

◆ぐるんとびーでは近日中にzoomで説明会やります。

みんなで『まちをつくる』のではなく

困っても何とかなるって思える仲間をつくりましょう!

✳︎本日は金子ちゃんもゲスト参戦!超心強い!

ぐるんとびー×鎌倉RUB TECH Dさんとのコラボ❗️

ぐるんとびー×鎌倉RUB TECH Dさんとのコラボ❗️

『プライベートマスクライフを楽しむ!』

ウェットスーツ生地(2㎜ or 1㎜)のマスク❣️

これもコロナ時代の楽しみ方の一つだな~と💕

販売価格2500円と少し高価ですがいろいろ遊び心をもちながら生活を楽しむって大切。

メガネみたいな感覚で僕も購入。

ぐるんとびーの事務であり地元藤沢っ子の佐藤 久実子さんの“つながり”から生まれた企画。

ホームページの写真がプロボディボーダーのAyako Ide Anchetaだったのも“つながり”感じます^_^

*ぐるんとびーまで取りに来られる方で購入希望の人がいたら、ぜひコメントください。

デンマーク🇩🇰ルイスポールセンのph5が到着。

デンマーク🇩🇰ルイスポールセンのph5が到着。

生活空間における照明のあり方って本当に大切だと思う。

デンマークでは照明に特化したデザイナーがいるけど

日本では数少ない。

今回のぐるんとびーの設計では関われなかったが

今後、照明の分野でお力を貸していただきたいと思う

照明デザイナーの高木 智仁さんより納品💕

配置のデザインは設計士のToshitaka Toriiさん。

空気感が全然変わります。あざっす!!

困った時こそ 互いに助け合える場所に人は集まってくる。

今回のコロナや災害など困った時こそ

互いに助け合える場所に人は集まってくる。

本日も訪問看護師さんの面談。

すっごく素敵な人だった。

来週もまた別の看護師さんの面談。

助け合いのマインドがある人が増えていくことでこそ最強のチームができていく。

医療職だけじゃダメ、介護職だけじゃダメ

利用者、ご家族、地域のご近所さんや仲間

みんなの『助け合い』の力の総和を

コロナ時代にどこまで大きくできるか。

ぐるんとびーはこの1年で一気に大きくなっていくだろう。

大規模を目指すのではなく、すっごく地味に、こうして、一人一人の採用を妥協せず、今のぐるんとびーに必要なひとを1人ずつ採用し続けていく事だと思っている。

いろいろなところから求人があるだろうけど

知名度でも、企業規模でもなく、『この会社は、この仲間は、自分が困ったときに本気で助けてくれるのか』

そこを本気でみて、動いた方がいいと思う。

地域を一つの大きな家族に。

僕らはそうやって一歩ずつ、進んでいく。

興味がある方は、ぜひメッセージください。

看護師、作業療法士、介護福祉士、ケアマネ(資格だけでOK)は継続して募集していきます。

子どもは国の宝。思考と行動を止めず、動き続ける

極論だけど外国がやってるように様に

『70歳以上は人工呼吸機使わない』

ある意味、日本はそう言わないことで特定のヒト・コトへの負荷集中をさけ、全世代・全産業へ負荷を分散させてる。それを間違いとも思わない。

それはそれで一つの方法論だし、日本らしい良さだと思う。

その日本らしさを活かすためにも年をとったら

『過度に長生きすることを求めず、寿命を受け入れる』とか

『子どもを国の宝として守り、育てる』とか

地域道徳も併せて必要になってくると感じる。

✳︎人工呼吸機使うなって話じゃないです

大切なのは、現実から目を逸らさず、方法論を固定化させすぎず、多世代、多業種など世代や肩書きを超えて地域で議論すること。それが、これからくる超高齢社会への準備にもなると思う。

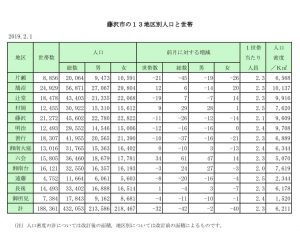

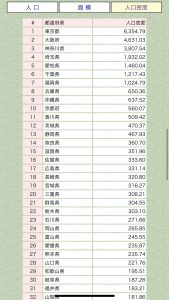

✳︎写真の様に人口密度だって日本(藤沢市だけみても)

鵠沼と御所見だと10倍くらい違うんだから、

当然、選択する方法も変えないと。

◆今僕らにできること(神奈川県藤沢市大庭の場合)

感染した場合に高リスクな高齢者や持病のある人たちの外出自粛の協力を要請する。

家で食べて、テレビ見て、室内で運動したり早朝深夜なら外で運動しても人は少ない。元気な高齢者は自分で考えて3密の環境は避けられる。

でも、子供たちに言うこと聞けったって無理なわけで、出来る人たちが、出来ることをしていく方法を考えたい。

子どもが自由に動き、自由な発想が育つことこそ未来だと思う。日中の地域は子供達に開放してあげなきゃだよ。✳︎それも特定の時間帯だけとかでもありだし、全て子供に合わせなきゃいけないとも思わないです

✳︎安易に外出禁止するのではなく、3密を避けながら

遊べる環境をどうつくるかが大人がやるべきことじゃない?

藤沢市全域で子供の外出を自粛させるって四角四面の要請に従う必要ないでしょ。

冒頭書いた様に、曖昧な政治決定の中で飼い殺しみたいに、自粛期間だけがズルズル伸びる。

✳︎この政治決定も一つの方法だと思うし自由度が高い。だからこそ、地域ごとに考えなきゃいけないと思う

このままだと住民同士の相互の監視の目が強化され関係性が悪くなる。しわ寄せが社会的に弱いところにいく。子供も親も地域も崩壊しちゃうよ。

世代ごと、地域ごとに努力することを考え、決める。

✳︎認知症など一定層、その行動がとれない人たちのことは別枠で真剣に議論して考えたら良い。

子どもは国の宝。

そう定義したら、優先順位は変わると思う。

さて、言ってるだけじゃなく、どう動くか。

藤沢市の鈴木市長や藤沢市教育委員会の皆様

湘南大庭地区自治会連合会副理事長

Ryouiti Nakamuraさん

藤沢市介護保険事業所連絡会会長

Norihisa Yokokawaさん

何かできないか、話にいきたいです。

お力お貸しください。

✳︎写真はデンマーク で遊ぶ子供たち

こどもの遊ぶ権利をまもる

今日も『スポトレ』で、子ども達は全力疾走。

公園の遊具はロープで囲まれ、ついに

学校の校庭だけじゃなく公園も使えなくなった。

近隣の大人が

『コロナで自粛になっているのに子どもが遊んでいる!』

って通報したそうで、公園の遊具にはロープが巻かれた。

✳︎本気で俺がぶった斬りにいくか悩む

外出自粛を真面目に守っているひとたち。

マジで、このままでいいのかよ。

ちょっと考えようよ。

子ども達の遊ぶ権利、学ぶ権利を軽視しすぎじゃないか。

3月から始まり、5月6日まで外出自粛。

(しかも伸びるかもだし)

こどもが息詰まるって。

医療現場が大変なのを理解していないわけじゃない。

想像を絶する危機感を感じながら

日本代表として戦ってくれていることは重々承知。

最大の敬意をもった上でいうけど

リスクはそこだけにあるわけじゃない。

子どもも含めて僕らは地域で生きている。

外出禁止なんで無理でしょ、俺はやらないよ。

ぐるんとびーは誰が何を言おうが

止められたってやり続けるよ。

小規模多機能も看護小規模多機能も

厚生労働省事業として『保険制度』として

事業停止措置をうけようが、事業停止して

地域住民として動き続けりゃいいだけ。

ご近所づきあいの延長線上で双方合意のもと動くよ。

正しさなんて、線引きできるもんじゃない。

病院医療側からしたら『おかしい』って見えるかもしれない。

でも、生活ってそういうもんだよ。

僕らは地域で生きている。

みんなで助け合いながら、生きていきたい。

ぐるんとびーを利用されてるご家族の投稿。

『スタッフの皆さんだって小さなお子さんや家族がいらっしゃるのに、、』

と言って沢山のマスクを作って来てくださった。

ぐるんとびーの布マスクを使う!と宣言したのをみて

作り始めて下さったみたい。

ただ、今はサージカルマスクを全員が使う!にシフト。

布マスクは事業所で使わなくなったけど、

その気持ちは有り難く、プライベートで利用させてもらう。

『正しいことや正しい方法』なんて

誰にもわからない。瞬間瞬間、常に変わっていく。

無駄だから動かない。

効率的に動くことが大切。ではないと思う。

大切なのは、お互いがお互いを思いやり、

見返りを求めず、自分にできる行動をし続けていくこと。

そういう意味で、本当に嬉しい投稿だったし涙がでた。

“ほどほど幸せに生きられる社会をつくる”

そこに向けて、共に動いてくださる方がいるから

僕も、ぐるんとびーも頑張れる。

きっと病院でコロナ最前線にいる医療介護職と

僕ら地域医療福祉関係者との関係性に似てると思う。

必ずしも、今、その場所で必要だと感じてることを

相手に求めてるのではなく、違う方法でも

同じ気持ちで頑張ってくれてる人がいる。

その“つながり”を感じた時に頑張れるんだと思う。

地域を一つの大きな家族に

みんなで助け合いながら、生きていきたい。

『地域での暮らし』の温度感と大切さ

ぐるんとびーがいつもお世話になっている

辻堂駅前の居酒屋『旬魚旬菜 満うら』の大将の

『西京焼き✖️鳥の塩麹焼き弁当』

お店と同じく添加物や化学調味料を一切つかわず

藤沢の野菜を使った愛情あるお弁当30食を届けてくれました😊

通いサービスなど外出する機会が減る中

『食の喜び、楽しみ』のウェイトが高くなってる。

日頃お世話になっている飲食店さんと

こうした形で連携させてもらえることに

『地域での暮らし』の温度感と大切さを感じます。

コロナ。いろいろ大変だけど、暮らしや

人の“つながり”の大切さを再認識できています。

Daisuke Miuraさん

むちゃくちゃ美味しかったです!

幸せな時間をありがとうございました😊

ぐるんとコロナ対策

藤沢市介護保険事業所連絡会の副理事長として

横川会長や理事の皆様とともに協議しながら

コロナ対策の準備をしています。

それと並行して、ぐるんとびーではコロナ対応を

4/1より随時アップデートしています。

◆全社共有

こまめな手洗い、うがい、体温測定などの対応以外に

・全スタッフへのサージカルマスク支給と着用義務化

・利用者さんにサージカルマスク着用協力依頼

・3密環境の出来る限りの回避(公使ともに)

・全スタッフzoomでコロナミーティング(定期開催)

・微酸性電解水の機械購入 8000ℓ生成可能

✳︎ミニボトル60個をスタッフへ配布、事業所消毒

✳︎マスクは消毒し、リユース

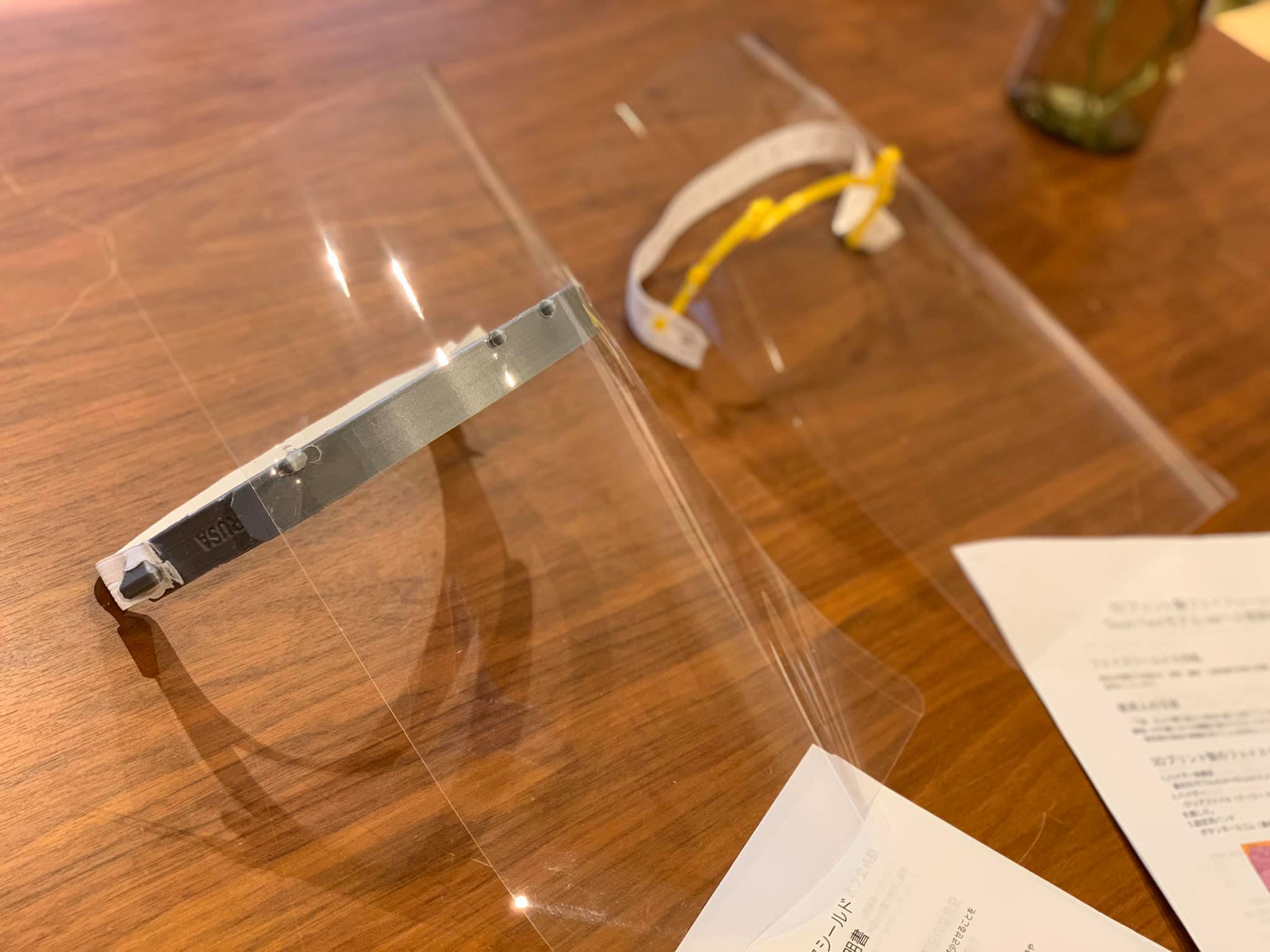

・コロナ疑いの方が出た場合はN95、PPE対応

・備蓄(サージカルマスク、フェイスシールド、

N95、PPE300セット、ゴミ袋など)

・泊りサービスが必要かつコロナ疑いがある場合

隔離部屋を準備(3部屋)

◆訪問看護 20名

・直行直帰、zoomで朝礼

・原則、全てリモート対応

・原則、一人一台の社用車利用

◆小規模多機能、看護小規模多機能 30名

・通いや泊まりの最小化、訪問対応へシフト

・地域交流スペース以外の利用者以外の出入り禁止

(連携医療機関、利用希望者は除く)

◆居宅支援事業所 2名

・できる限り電話で対応(難しい人たちもいる〜)

地域のドクターなどと相談しながらやってるけど

結局、【防ぎきれない】ってのが結論。

そして、どこまでやるの?って。

PPE着脱を病院レベルで安全にやることはできないし

そもそもすべての介護職がそのレベルまで習熟することも

現実問題難しいと感じてる。

特に夜なんてどうにもならない。

✳︎その中で最大限チャレンジしてみるけど

きっと被害を最小化させるしかできない。

助けて〜って言われても助けられないこともある。

行けないこともあるし、うつすこともある。

それをご利用者、ご家族、地域の方々が理解してもらう。

精一杯やるけど、限界があることを理解してもらう。

ひとつひとつ、やっていくしかないな。

今週中にご家族あての書面だしていきます!

人は死ぬものです。

それを全否定したら、生活が全方向から締め付けられるし

医療介護職、行政、議員など特定の誰かや何かに

責任を押し付け、責める社会になったり

みんなが生きにくい社会になると感じてます。

活動自粛をしっかりしながらも

コロナを恐れすぎず、適度に息抜きもしていく。

コロナも含めた地球環境と共にみんなで生きて逝く。

*コロナ長期戦に向けて看護・介護福祉士を追加募集します

(ぐるんとびーの圧倒的な福利厚生は災害対応と仲間意識)

https://grundtvig.org/recruit/

✳︎フェイスガードはSFC湘南藤沢キャンパス看護学部のShoko Miyagawa先生が試作で提供下さいました

コロナと共に生きる時代への突入準備

本当に総力戦、持久戦に突入だ。

戦い方を考えないと疲れちゃうし、長続きしない。

少しでも多くの仲間が地域で生き残れるように、自分ができることを常に柔軟に考え、変化させながら、行動し続けていくしかない。

コロナと共に生きる時代への突入準備をしていく。

そして、それはもはや『地域包括ケア』の本質でもある。

ウィルスも含め、全人類、すべての生き物との共生を考える時代へ。

ぐるんとびーな人たち No2 『人生の数だけケアプランがある』 小林紀子さん

4月1日にオープンした看護小規模多機能(かんたき)が入る建物には、訪問看護ステーションと居宅介護事業所も入り、コミュニティスペース(コミュニティカフェ)が併設される。居宅介護支援事業所「ぐるんとびーケアプランセンター」は、コミュニティカフェの一角に設置ということで、カフェにケアマネ駐在?と思いきや...

※コミュニティカフェとは…

地域住民が集いつながる場、時には市民活動の拠点ともなる、地域に開かれたカフェのことを言います。

ケアマネよりカフェ店員に

以前は社会福祉法人のケアマネだったと聞いて納得。地に足の着いた落ち着いた雰囲気で、粛々と仕事をこなす印象のケアマネジャー小林さん。コミュニティカフェの片隅に居を構えると聞いてびっくりしていると、「ケアマネというよりカフェ店員になりたいと思っているんです」と、小林さんへの印象がガラリと変わるひと言が飛び出す。と同時に、「あぁ、やっぱりこの人、ぐるんとびーな人だ」と内心ニタリ。

「カフェ店員になる」。この言葉を解釈していきたい。現在はコロナウイルスの影響で休業中だが、ぐるんとびーケアプランセンターでは毎週木曜に団地の集会所の一室を借りて、「まちかど相談室」を開いている。しかしながら、外から中が見えない閉じた空間、かつ、高齢化は進んでいてもまだ比較的元気な高齢者が多い当団地では「何かあったら相談すればいいか」と、まちかど相談室へ足を踏み入れてくれる人は少ない。「何かあってから」ではなく、予防も含め、事前に情報を得ておくことがいざという時の備えになるし、小さな火種のうちに気が付くことができれば対策も取りやすい。そこで、コミュニティカフェというオープンなスペースにケアプランセンターがあれば、「いつでもだれでもまちかど相談室」の出来上がり、カフェに駐在しているのだから「カフェ店員」というわけである。

ちなみに、団地内での「まちかど相談室」は、団地住民の方々のために、ぐるんとびーを統括するケアマネの石川さんが続けていくので、どうぞご安心を。

「嬉しいことに、最近、かんたきのチラシや看板を見てコミュニティカフェのことを知った団地の方やご利用者さんのご家族からも「私たちも行っていいの?」とよく聞かれるんです。「散歩の途中に立ち寄って、(かんたきの先にある)パン屋さんでパン買って帰るのもいいね~」なんておっしゃる方もいて。「お茶飲みに気軽に来てください」とお伝えしています」と小林さん。オープンカフェの前を通るご近所さんに、ガラス越しに「コーヒー飲んで行きませんか?」と手招きする小林さんの姿が目に浮かぶ。相談らしい相談でなくとも、茶飲み話の最中に、「そういえばうちの妻が…」「実は障害のある子どもがいて…」と、その人や家族が抱える課題が垣間見えることもある。オープンカフェという空間だからこそできる地域貢献に、期待大だ。

ご本人の人生を歩むのはご本人

カフェ店員を目指す?!小林さんの本業であるケアマネジャー(ケアマネ)という仕事を行う上で、小林さんが大切にしていることが、「その人のケアプランであり、私のケアプランではない」ということ。そして、「困った」ではなく、「できること」や「強み」にフォーカスすること。たとえば、ワーキングウーマンとして生涯独身を貫いてきた90代の女性はとても「がんこ」。家族も「がんこで困っちゃう」と「困った」に目を向けがちだが、「がんこだからこそ、一人でここまでやって来れた。がんこは強み」と小林さん。さらに、「がんこな人はご自身が納得すれば受け入れてくださることが多い」とも。この女性は大嫌いなお風呂も「入りたくない」の一点張りだったが、何度も足を運んで説得を続け、やっと足浴にまで辿り着いた。「お風呂まで道のりは長そうですが、まずは足浴が気持ちがいいことを知っていただけ前進です。」

「目の前にいる方のケアマネジメントをどうしていくか、常に試行錯誤。ご本人の人生を歩むのはご本人だから、同じケアプランはありません。本人の想い、家族の想い、その人を取り巻くいろんな人の想いを汲み取りながらも、今後その人がどうやって生きていきたいのか、一緒にケアプランを立てていきたい。大変だけれど、やりがいはありますね。」

ぐるんとびーケアマネ小林さん、コミュニティカフェで地域の皆さんをお出迎えいたしま~す♪

近所の公園で規模を縮小してのスポトレ

近所の公園で規模を縮小してのスポトレ。

今日参加してくれた全員が、午前中は一人でゲームをしていたそうです(基本的に今月は家でずっとゲーム)

動くリスクと動かないリスク。

二面性あります。

今の社会情勢を見ながら、最適解を模索しながらの日々は続きます。

今日、スポトレのサポートに来てくれた慶應大学大学院生の金子智紀くんが言っていた「僕が子どもの頃にこんな場が欲しかった」「他の地域にも必要だと思う」という感想。

繰り返しになりますが、動くリスクと動かないリスクの二面性はある中でも、子ども達の未来のために歩みを止めず、今できることをやっていきたいと思います。

ぐるんとびーに“ボルダリング”が設置されました!

ぐるんとびーに“ボルダリング”が設置されました!

藤沢が誇るボルダリングジムwallyさん

ありがとうございました😊

スポトレ、モルックに続き、ボルダリング❣️

地域のひとりひとりが“つながる”仕掛けづくり。

看護小規模多機能×地域交流スペースがバージョンアップ💕

ぐるんとびー側で尽力してくれた作業療法士の

高栖 望ちゃん、Wataru Kusakaさん

ありがとうございました😊😊

これも地域社会への作業療法ですね!!

✳︎ぐるんとびー看護師募集中です

https://grundtvig.org/recruit/form/

地域福祉事業は全産業のハブへ

『ここ住宅関係の何か?リフォームお願いしたくて』

『いや、ここは介護事業所です』

『じゃあ、関係ないわね』

『いや、リフォームも受けられますよ』

と飛び込みのおばちゃんにその場にいた

大工さんの深見 勝弘ちゃんをつなげて対応。

地域福祉事業は全産業のハブになり得ると

あらためて手応えを感じまくるワンシーン。

まちかどリフォーム、まちかど食堂、まちかど相談所

まちかどデザイン事務所、まちかど司法書士事務所、

まちかど不動産、まちかど葬儀社、、広がるな〜。

やりたいのは介護だけじゃない。こまちぷらす×ぐるんとびー

ぐるんとびーでは、コミュニティスペース(コミュニティカフェ)がスタート予定。そんな新しい門出を前に、NPO法人こまちぷらすとの出会いに恵まれるあたりの幸運っぷりは、なんともぐるんとびー!こまちぷらすがトヨタ財団の助成金に採択されて進める「トヨタ財団市民参加促進プログラム学び合い研修」の参加団体の一つに選ばれたのです。コミュニティカフェを通じて、市民の「やりたい」を育てていこうという本プロジェクト。

「市民参加の結果起きたことへの助成はあっても、市民参加を豊かにするにはどうしたらよいだろうというそのこと自体に助成する助成は初めて。でもそこに助成をして、スポットを当てて、社会みんなで支えようという発信をこの4団体でやっていく」とこまちぷらす代表の森祐美子さんが語る通り、ぐるんとびーのほかに、主に子育て世代を対象に活動するNPO法人子育ての輪Lei、ライフデザインラボの2団体が2年間の研修を共にします。3月12日には、1年目の研修を終了し、2年目へと突入するということで、中間報告会が開催されました!

ぐるんとびーからは、主に大内由美さんと上野祥さんが研修に参加し、中間報告会では上野さんが素敵なプレゼンをしてくれました♪

【NPO法人こまちぷらすとは?】

「子育てが『まちの力』で豊かになる社会」を目指して、2012年からスタート。「こまちカフェ」(神奈川県横浜市戸塚区)を拠点に、他地域・他団体ともコラボし、カフェを通じてまちの担い手を育てるプロジェクトを展開する。

想いを持った人が活躍する場をつくる

コミュニティカフェOPENを前に、ぐるんとびーでは、実際に子育ての孤立化や妊娠中・産後のマイナートラブルに悩んだスタッフの経験を活かした産後リハビリテーションのイベントを始め、のびのびの会(産前産後の託児)、ちくちくの会(裁縫クラブ)、もぐもぐの会(ボランティア)、駄菓子屋、かんたきシネマ、土曜バル、キッチンで料理教室、一品持ち寄りの会、ランチ付きイベント等など、いろいろなアイデアが飛び出している真っ最中。既にコミュニティカフェの活動を行っている他団体の取り組みにアイデアをもらったり、グループワークを通じてヒントを得たりと、研修からもたくさんの気づきを得ているという上野さん。

中間報告会では、「パンを焼くのが得意だけれど、食べてくれる人も持っていく場もない。何かをやりたいけれど場がない人もいる。一人ひとりができること、得意なことは地域の宝。場所を持つことで地域の人が自分の強みを活かして輝ける場をつくりたい。コミュニティカフェが、誰かのために何かをしたいと考えている地域の人が輝ける場になっていく。得意とすること、できることは地域の宝で、それを活かす場があれば、お互いに助け合って自然につながっていける。それが幸せにつながっていく」と堂々と語る姿に、報告会に参加していたぐるんとびー代表菅原健介がうんうん誇らしげに頷く姿が我が子を見守る父親のようだったとか(笑)。

ぐるんとびーの強みであり、こまちぷらすがコラボしたいと思った理由として語られたのが以下の通り。

「介護を通して地域を豊かにしていきたいというぐるんとびー。子育てを切り口にしているがこまちぷらすも目線は地域。なおかつ、ぐるんとびーは地域に住んでいて、個別の方の支援をしながら、地域全体を見ているところが素晴らしく、私たちも学んでいきたいところ。コミュニティカフェという新しい場をつくることは、地域の人が自分の強みを活かすチャンス。こまちぷらすは主に子育て中のお母さんがパートナーになって活躍しているケースが多いが、ぐるんとびーの場合、もちろんお母さんにも来てほしいが、高齢の方に力を入れられているというところで、何が違って何が共通しているのかも一緒に考えていけたらいい。」

研修中のワークには、スタッフにヒアリングをして、ぐるんとびーで働く意味、お金ではない価値を共有し合う機会もあったと上野さんは言います。「ぐるんとびーは想いだけで動くスタッフがたくさん。ご利用者さんだけでなくこれから新しいスタッフも増え、ボランティアの人、地域の人もたくさん関わっていく中で、お互いに価値を共有したり、大切にし合いながら、一緒に場をつくっていきたい。」

今後始まるコミュニティカフェで何かやりたいという方は、お気軽にコミュニティカフェを覗いてください♪

布マスクを配ることを揶揄するのはやめよう。

布マスクを配ることを揶揄するのはやめよう。

地域のパパ・ママ友でさえ、ぐるんとびーについて

『介護医療関係なのに、布マスクで大丈夫なの?!』

と言われています。

全市民がサージカルマスクを買うと

本当に必要な医療現場で不足しますし、

既に現実、それが起こっています。

僕はこの佐々木先生の投稿に賛成です。

布マスク配布の意味は大いにあると思っています。

https://seijichishin.com/?p=34059&fbclid=IwAR1LsQicrBVV0nnkzvb-JA6Z8nTzFp2Dslrx15uuayGwXbDAqM0Yfq0Nya4

「そもそも共生社会ってなあに?実践者が語る、地域共生社会のリアル」

気が付けば、早半年近くが経過しようとしていますが(汗)、昨年末ぐるんとびーに、佐賀で看護小規模多機能「むく」を運営する合同会社「MUKU」代表佐伯美智子氏、仙台で医・食・住の多世代交流複合型施設「アンダンチ」を運営する福井大輔氏、そして長崎の社会福祉法人ながよ光彩会業務執行理事/統括施設長であり、NPO法人Ubdobe 理事(CFO)も務める貞松徹氏という、錚々たるメンバーが遊びに来るよ!ということで、せっかくだったら語ってもらおうぜ、と急遽開催されることになったこのイベント。このノリこそがまさにぐるんとびーなわけですが(笑)、日本の介護業界最先端を行く豪華な顔ぶれに語っていただきました、「地域共生社会ってなあに?」。

目次:

- 仙台の多世代複合型施設「アンダンチ」の紹介

- 長崎の看護小規模多機能「むく」の紹介

- 座談会「共生社会ってなあに?」

※Ubdobe エンターテイメント×医療福祉で、業界の課題を解決してこ!みんなの社会参加を促してこ!と様々なイベントや企画をプロデュースする団体。

- 仙台の多世代複合型施設「アンダンチ」の紹介

2018年7月に開設以降、全国から注目を浴びるアンダンチは、東日本大震災後、震災の集団移転地域として指定される地区にある約1000坪の土地に建てられた、サービス付き高齢者向け住宅、看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護ステーション、障害者就労継続支援B型事業所、企業主導型保育所、レストランが入った複合施設。デイサービスは敢えて持たず、必要な人には外部のデイサービスに出てもらう一方、地域の人に日中空いている空間を貸し出しすることで、内から外へ、外から内へ、自然な交流が生まれる仕組みづくりを行う。ママサークルのイベントに赤ちゃん連れでやってくるママもいれば、駄菓子屋を目当てに集まってくる小学生もいる。世代を問わず、アンダンチが「居場所」となっているという。さらに、アンダンチ内で飼っているヤギは東北工業大学から譲り受けたものだが、ヤギを通じて学生たちと交流が生まれる中で、アンダンチを運営する株式会社未来企画に4月からの入社を決めた学生も出てきた。

- 長崎の看護小規模多機能「むく」の紹介

マイナスから始まってプラスに変えていく女、むくの佐伯さんは、スノーボードにはまってニュージーランドへ行き、対馬からオーストラリアを経て、現地で結婚・出産・離婚、カイトサーフィンにはまって、現在の唐津へ移り住み、作業療法士として病院や高齢者施設に勤務するも「私がやりたいのこれじゃなーい!」と3人目を妊娠中にむくの構想を思い立ち、3男が3か月の時、2017年4月に起業。って、もう佐伯さんの人生からして面白すぎる!

そんな佐伯さんが立ち上げたむくの3つの仕掛けは、

- 子連れ出勤大歓迎

- 子ども手当あり/子どもはご飯味噌汁食べ放題/保育園・ようちえん送迎自由

- 赤ちゃんボランティア(0~3歳)。

始めは子連れ出勤していたスタッフの子どももすぐに赤ちゃんでなくなることからスタート

- 駄菓子屋さん

実際問題、子連れ出勤を大きく謡っていても中には子どもたちの存在に眉をひそめるスタッフもいるというが、それでも介護現場に子どもがいたほうがいい理由として、佐伯さんは、①利用者に暮らしの場、役割を与える②事業所にざわざわ感、生活音が生じて、介護事業所らしくなくなる③通ってくる母と子にも社会的役割、居場所ができる、を挙げる。

その人の好きや生きがいにまでたどり着けるケアを目指すむく。最近は、複数の事業所と一緒に、スナックを借りて、「Kaigo Barよろよろ」も始めた。普段はお酒を飲む機会がなかなか得られないご利用者さんたちも、スタッフと一緒に、一事業所の枠を超えて、みんなでお酒を楽しんでいるとか。

多世代が自然に集う場、介護事業所らしくない生活音のある空間、利用者さんとお酒…とアンダンチやむくの取り組みを聞いていると、ぐるんとびーとの共通点が浮かび上がってくる。彼らがゴールとしているのはただ単に介護や看護ではなく、もちろん必要な人に必要な介護や看護を提供することは大前提として、暮らしの場であり生きがいだ。

③座談会「共生社会ってなあに?」

むく、アンダンチの紹介の後は、ぐるんとびーの社外取締役である川島勇我さんをファシリテーターに、貞松さん、健介さんも参戦し、「地域共生社会ってなんぞや?」についての座談会がスタート。

普段は某大手商社に勤めるデザイナーである勇我さん。「国にお金がなくなったから、地域で自分たちでなんとかしてと、国が無理やり‘地域共生社会’をつくろうとしているのではないか?」「介護職は土日返上、一般のサラリーマンよりも低い報酬で、‘地域共生社会づくり’までやろうとしているけれど、何でオレたちだけでやらなきゃいけないのとはならないの?」「一般住民は蛇口をひねると水が勝手に出るように、介護を当たり前に受けられると思っているふしがある。住民のマインドチェンジが必要では?」と、よくよく考えて…みなくても不思議な介護業界の「当たり前のように受け入れてしまっているけれどそれでいいの」案件にぐっさり切り込んでくるあたり、やはりぐるんとびーの社外取締役(笑)

これに対して、佐伯さんからは「そもそも(ただでさえお金なくなってる)介護保険で地域共生するお金はあるの?(=ないよね~)」の問題提起。

貞松さんからは、「マインドチェンジというよりは、大事なのは気付くこと。一人ひとりのマインドチェンジは既にできていて、一人ひとりは悩んでいるけれど、孤立化してつながれていないからコミュニティにならない」との指摘に、「つなぎ役が必要だけれど、それを介護職に丸投げ」「介護福祉にいい人が多いことに国が甘えている」の声も。

ここから「人に迷惑をかけちゃいけませんっていう日本の教育自体が間違っているよね」と議論は展開。「人に迷惑はかけ合いましょう」で、場の意見が一致するあたりもこの顔ぶれならでは、か。

最後に、各々が考える地域共生、どこまでやるかについて問われると、

「自分事と隣事まではしっかりやりたいけれど他人事はやらない。隣事の基準は俺に好意を持ってくれているかどうか」と貞松さん。「地域共生はそこらじゅうにある。気付けるかどうか。自然の豊かさ、人の豊かさ、身近な豊かさに気づくこと」とも。

むくの佐伯さんが「自分の身の丈に合った、自分に居心地のよい範囲。自分の人生を豊かにしておくことからスタート」と語れば、「賛否両論あっていい」とアンダンチの福井さん。

ぐるんとびー健介さんは、「地域共生なんて知らねぇよというお話。目指すのは地球共生」。ハイ、期待を裏切らず、健介節は常に健在。そう、ぐるんとびーが目指すのは、地域共生なんてぶっとばして、地球共生なのだ。

「地域共生っていうけど、そもそも地域って何だっけ?」というところで幕を閉じた本イベント。議論は第2弾に続く…はず。どうぞお楽しみに!

ぐるんとびー訪問看護で看護師さん2人急募します❗️

こんなときこそ、大きく構えて、

コーヒー飲んでゆっくりしたい。

そんなあたりまえの日常が続けられる様に

ぐるんとびーでは、看護師の仲間を増やしにいきます。

管理者の田谷 美幸、上野 祥という中心メンバーと

ぐるんとびーの支柱であるKazuko Ishikawaをはじめ

本当に素敵なナースが集まってきてくれて、

気づけば10人を越え、今月もまた1人増える。

今回は事業拡大というより、看護師同士で支え合い

守りあえるようにして、コロナの冬に備えて蓄える為の募集。

人を増やしながら、訪問をセーブして助け合い

温かなコーヒー☕️を楽しむ為に^_^

朝のミーティングもzoomに切り替えて、

出勤しない体制に切り替えながら自分や仲間を守る。

コロちゃんを落ち着いてやりすごすために

みんなで助け合おう❗️

そんなわけで、予定外ですが常勤・非常勤問わず

看護スタッフを急募します!

地域みんなで地域を支え合う。村づくり。

全力で仲間と家族をまもる!!

心優しく、心強い仲間がいる自慢できる会社です。

働くことに興味がある方は一度遊びに来てください

いま、応募されると喜ばれますww

ぐるんとびーのテーマの一つが『不安定性との対峙』

ぐるんとびーのテーマの一つが『不安定性との対峙』

まさにです!!シェア。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ーー今日は、新型コロナで大人がずっと不安定でギスギスしたりオドオドしたりで、子どもも居心地が悪いなか、子どもたちに直接何か届けられないかと思い、うかがいました。

はい、一緒に考えましょう。それで、まず聞くけど、逆にその前は安定してた? コロナ禍じゃなかったときは、居心地がよかった?

ーーぎくっ。

そうでしょ。普段から感じてる不安が、ひるがえってコロナに移っているだけじゃないかな。もっと言えば、不安とか不安定こそが生きてるってことじゃないかな。

心っていう漢字って、パラパラしてていいと思わない? 先人の感性はキュートだな。心は乱れて当たり前。常に揺れ動いて変わる。不安定だからこそよく考える。逆に、「揺るぎない考え方」って死んでるってことじゃないかな。安心・安全を前提にするから、不安をマイナスに感じるし、人間を機械のように見てしまう。AIをやる人はそれを目指しているのかもしれないけど。

『じょうぶな頭とかしこい体になるために』という本を書いたことがあるけど、今みたいな時期こそ、自分で考える頭と、敏感で時折きちんとサボれる体が必要だと思う。戦後ずーっと「じょうぶな体」がいいと言われてきたけど、それはつまり、働かされちゃう体。「かしこい頭」っていうのは、うまく世の中と付き合いすぎちゃう頭で、きりがないし、いざという時に弱い。

ーー新型コロナがはやって、お仕事に変化は?

出る予定だったイタリアやメキシコのブックフェアは中止になりそう。楽しみにしてた野球大会も、公園封鎖でできなくなった。

でも、今広がってるテレワークは、元々おれも、仕事相手のデザイナーも編集者も、毎日やってること。どんどん広げていけばいいと思う。

いまは、ある意味、本当に考える時期。今回、うちにいたくないから職場に行くってやつが結構多いというのもわかったけど(笑)、それならその家の状況ってどうなのとか、考えるよね。

働き方も国会も学校も、色んなことの本質が露呈されちゃってる。五輪の延期も、オリンピックより人の命って結構大事なんだなとやっと再確認したんだろうし(笑)、優先順位がはっきりしてくる。

ーー毎日、刻々と変わる世界を、どう見ていますか。

感染者が何人、何%、株価がどう、とニュースで急カーブのグラフばかり見せられても正直よくわからない。金融の話ばかりで。グローバルグローバルって言っても、心でグローバルしてたんじゃなくてお金がグローバルしてただけなんだなとしみじみ思うよね。

こうなると、世界の全体像は誰もわからない。でも、これをなかったことにはできないんだから、乗りこえていくというより、前よりよくしましょうよ。

むしろおれ、ガキたちにはこれがチャンスだぞって言いたいな。心も日常生活も、乱れるがゆえのチャンス。

ーーチャンス?

だって、仕事も学校も、ある意味でいま枠組みが崩壊しているから、ふだんの何がつまんなかったのか、本当は何がしたいのか、ニュートラルに問いやすいときじゃない。実はコロナ禍がないときこそチャンスに満ち満ちているんだけど。今は幸か不幸か、時間が余っているんだから。

ーー親も子も、一斉休校→再開→やっぱりやめるかも、と政府や自治体の判断に振り回されています。

一斉休校は突然で横並びで、よくなかったとは思う。やっぱり日本人って、誰かが命令してくれるのを待ってるよね。その方が楽というか、やりやすいのかな。

でも、こういう時っていつも「早く元に戻ればいい」って言われがちだけど、じゃあ戻ったその当時って本当に充実してたの? 本当にコロナ前に戻りたい?と問うてみたい。戻すってことは、子どもに失礼な形の学校や社会に戻すってことだから。

ーー子どもに失礼、というのは?

たとえば義務教育って言うけど、子どもにとっては教育って義務じゃなく「権利」だと憲法に書いてある。

でも、6歳になったら必ず小学校に行く、他に選択肢がないんだもの。しかも(公立なら)学校も先生も選べない。どんなにまずくても、○丁目の人は全員この寿司屋しか行っちゃだめと決められているようなもの。

僕の娘は2人とも途中で学校に行くのをやめたけど、学校というタイプに向いてる子と向いてない子、あるいはどっちでもいい子がいる。

おれは初等教育のプログラムって、ほとんどが「大きなお世話」だと思う。人格形成とか学習能力とか……。もちろん、誰も悪意でやってるわけじゃないんだけど、全員座ってじっと先生の話を聞くって、子どもの体質には合ってない。そこで栄養がとれて健康が管理できれば十分だと思うし、やりたいこと・わからないことがあったら聞ければいいと思うから。

この取材と矛盾しちゃうけど、人の話なんて一方的にずっと聞いていちゃだめだよ(笑)

https://www.facebook.com/sugaharakensuke/posts/3049270278459082

今までだって全てを助けられていたわけじゃ全くない。

医療崩壊で助けられた命が助けられないっていうけど

そもそも今までの枠組みで『助けられていた命』が

助けられなくなるだけなんだと思う。

今までだって全てを助けられていたわけじゃ全くない。

*ここの認識を持ち直す必要があると思う

僕は自尊心を失うことは、人間の一つの死だと思っている。

こどもが学校でいじめ続けられる環境があったり、

親から虐待を受け続ける環境があったり、

身を売らないと生きられない女の子がいたり、

認知症(障害)への偏見や人権侵害を受ける環境があったり

結果として、そうしたところで『生きる希望』を失っている人の数は

10万や20万人なんかじゃない、桁が違う人数いると思う。

自殺していく人の数は前回投稿したけど

毎年2万人を超えているわけで。10年で30万人。。。

これらはそもそも『助けられる命』の枠組みにはいってないので

社会としては『仕方ない』で終わっていたから問題にならない。

認知症高齢者や精神疾患なんて、すげー迫害受けてきて

人生の最後に『死にたい』って言っているなんてザラだと思う。

『医療』崩壊って、既存の枠組みがしっかりしているので

壊れそうな時に、むちゃくちゃ分かりやすいんだって。

学校閉鎖や外出自粛なんてやったって、

代わりに学童や学習塾に子どもは集中して

3密空間で過ごしてるぜ。

その状況をみんなは知っているのかな?

こんな状況で土日だけ自粛なんて、ちゃんちゃら笑えてしまう。

外出を自粛することで、生き詰まる人たちのフォローは?

つぶれていく中小企業の人たちは?

救えたかもしれない命を守るために、

結果として、本来いつも通りに過ごせていたはずの人たちが追い込まれる。

人生の最後を施設で過ごしている人が会いたい人に会えず

亡くなっていくのは仕方ないことなの?

(今は施設や病院なども、面会に行けないところが多い)

それって、ある側面からみたら

医療崩壊より大変じゃね??

ひとりひとりが考えながら全体的にも

適度に自粛していく方が健全だと思うなぁ。

今まで救えると思っていたものが救えないとか

枠組みのフレームが変わっていくだけな気がしてる。

焦らないで、適度に自粛しながら、

適度に楽しく暮らすってスタンスを僕はとっていきたい。

ということで、今から公園いって花見します。

*不要なコロナ拡散の環境は避けた方が良いという前提

なので、自由にさせろって話じゃないです。

例えば、僕は大好きな居酒屋に行きたい。

だったら、例えば、外出自粛すんじゃなくて、

1日(一定時間)1組だけに限定してオープンしてもらって

通常は2000円/食だけど、貸し切りだから1万円/食

になるけど、いいかい?みたいな、客と店の助け合い。

そういうのやりながら、継続するって方が個人的には好き。

飲食だって、フィットネスジムだって、イベントだって

全面閉鎖にしないで運営する方法だってあるとおもうんだよな。

どう、それを生み出すかを各自が考えるのと同時に

そこに国の予算つけたらいいと思う。

って、そこを考えられる人がいないのか。。

じゃあ、ぐるんとびーデザインにご依頼を☆

https://www.facebook.com/sugaharakensuke/posts/3049316881787755

みんなでご飯作って、みんなで食べて。

みんなでご飯作って、みんなで食べて。

野菜持ってきてくれる市議会議員さんや

炊き込みご飯持ってきてくれる自治会長や

たけのこ沢山持ってきてくれる医師や

パンを運んできてくれるお節介なオジさんがいたり

休みなのにご飯作ってくれる地域のママさんたち。

子供たちは食べたら外に遊ぶに行でかける。

地域の仲間が看板にペンキ塗ってくれてる中で

介護の相談が突然来たり、公園で桜をみながら🌸

人事の採用面談したり。

こういうのって、特別なことじゃなく

村社会の中では緩やかな日常の暮らしだと感じる。

『リビング・シフト〜面白法人カヤックが考える未来』にぐるんとびーが紹介されました!!

面白法人カヤック柳澤大輔さんの新刊

『リビング・シフト〜面白法人カヤックが考える未来』

に光栄なことにぐるんとびーも紹介されております。

新しい生き方が求められている時代。

僕らもチャレンジし続けます。

看護小規模多機能×地域交流スペースのオープンの

タイミングと重なったのも嬉しい!

柳澤 大輔さん、新刊発売おめでとうございます🎉

そして、ありがとうございます‼️

購入はこちらから

ぐるんとびーの新しいまちづくりの拠点が生まれました

ぐるんとびーの新しいまちづくりの拠点が生まれました。

まず、大きな騒音が出る中で自治会総会などの手続きを含め

受け入れてくださったシャルマンコーポの住民の皆様

管理組合の皆様に心から感謝しております。

・設計・建築チーム

スタジオシンクロールの渋谷さん

ハビリスデザインの深見さん

鎌倉R不動産の鳥居さん

・不動産チーム

大家さんであるマルモ不動産の森谷社長

隣接するアパートの駐車場にスロープ作成を認めてくださった三恵不動産の吉原専務

皆さまのお力がなければ、ここまで進むことはできませんでした。

地域を一つの大きな家族にぐるんとびーが目指す未来に向け

大きなキッカケとなる地域拠点になると思います。

このタイミングで川島勇我さんがリニューアルしてくれたします。

『ぐるんとびーの描く地域の未来』

お力をお貸ししてくださった皆様と

湘南大庭の未来を描ければ嬉しいです。

いち住民として、ボトムアップからのまちづくりに挑んでいきます。

看護小規模多機能オープン!!

看護小規模多機能オープンしました❣️

コロナな時期ですが多くの方々がお花やご連絡くださり

本当に有難いスタートを切りました。

ありがとうございます😊

明日以降にいらっしゃるとお電話やメッセージを頂いた方は

明日以降に以下に追記させて頂きたいと思います。

◆現時点でお祝いをくださった方々 順不同

社会福祉法人いきいき福祉会 Yasuko Ogawa理事長

株式会社メディケアー 後藤 康太社長、島田 恭兵さん

NPO法人ほっと舎アルク 野副妙子代表

NPO法人かすみ草 後藤 敦志代表

パナソニックエイジフリー 陽一高橋支店長

NPO法人おはな 森田浩史代表

デイサービス『おたがいさん』太田 悠貴代表

美容室ラジィ 杉山 明社長

リビングプラザ株式会社 時津 寛也さん

有限会社マルモ不動産 森谷社長

有限会社ナースケアーグループ 菅原 由美代表

じぶんsmile 笑い文字 林 英奈代表

志摩デザイン 志摩 宙人代表

亀井野珈琲 山口 りょう代表

鎌倉ベーカリー 山本社長

江南歯科クリニック 大内さん

株式会社まこじろう福祉事務所 鈴木 真代表

明日、多額のご寄付を頂けるとのご連絡をくださった

株式会社あおいけあ 加藤 忠相社長からのお祝いを楽しみにしております。